平成18年度年報発刊に際して

平成18年度は県政のみならず当院にとっても文字通り激動の1年でした。4月の地方公営企業法全部適用に伴う病院局の発足に始まり、8月の中期経営計画の策定、10月の病棟再編と7対1入院基本料施設基準獲得、1月には当院独自の中期経営計画アクションプランの策定を行いました。平成18年度はまさに県立日南病院が新しい体制の下で病院の改革に乗り出したスタートの年でもありました。

医師不足の他に、地域の少子高齢化や人口減少も一因ですが、年々入院患者数や病床稼働率は減少し続け、身の丈に合った病床数にしようということで、残念なことでしたが6階西病棟を休床に致しました。しかしこのために人件費の削減と共に相対的に看護師数の比率が上がり、入院基本料に7対1加算が出来るようになりました。そしてこの他にも職員一丸となったコスト削減の努力が実り、前年度よりも単年度赤字額は減少し、中期経営計画の平成18年度目標値を上回る経営改善を達成できました。

しかしながら、退職医師に大学医局からの補充がなかったことと、延べ患者数がさらに減少したこともからまり、平成18年度下期から7対1加算が取れたことを加味しても、医業収益は更に前年度割れを示しています。そんな中で平成18年7月から当院皮膚科に江良幸三医師が赴任され、それまで当地にはなかった形成外科診療を開始されると、皮膚科の入院患者数や入院収益が大幅に増加したことは特筆すべきことでしょう。同様の成果は平成19年4月から循環器内科医が増員され、循環器科を開設すると、とたんに入院患者数が回復傾向を示し始めたことにも現れており、良質な医師の確保がいかに病院経営に重要であるかを改めて痛感させられた次第です。

今後とも医師の確保、欠員の補充に努力を重ねる所存ですが、一方憂慮すべき事態が全国的に起こっています。小松秀樹氏著の「医療崩壊」で紹介された「立ち去り型サボタージュ」という現象です。医師の絶対数不足による労働基準法違反の過酷な労働条件で疲弊した勤務医が、患者・家族からの理不尽な要求やクレームでモチベーションを喪失し、病院を辞めて開業したり転職してゆくという現象です。医師を新たに確保する一方で現職医師が辞めてゆくのでは元も子もありません。

当院でも常勤医がこれ以上減少しないように、勤務体制の見直しや救急医療のあり方を地域と共に再検討すべき時期に来ているように思われます。中期経営計画で示されているように、確かに県立日南病院の経営改善は焦眉の急な問題です。しかしこれを急ぐ余り職員の医療に対するモチベーションを喪失させてしまうのでは、病院自体の存立が危うくなり本末転倒です。県立日南病院の職員が、この病院で働くことに喜びと生き甲斐を感じるような、そんな労働環境にするためにもっと定員枠を増やしコストを掛けても良いのではないか、病院の存続を考えた改革の長期的視野に立てば、たとえ短期的に経営改善目標値を達成できなくとも、院長の状況判断と責任に於いて一時的に人件費削減の手綱を緩めても良いのではないか、そのような考えが去来する昨今です。

今手にしておられる平成18年度の年報は、県立日南病院の経営改革初年度の足跡です。行間には職員の血のにじむような努力の跡が伺われます。2年目のハードルは更に高く、それを越えるのは容易ではありません。数歩後退した所から助走をつける必要があるかも知れません。この年報をご覧になり、南那珂医療圏において県立日南病院がどのような役割を果たして行けばよいのか、その存在意義を改めてお考え頂ければ幸いです。

最後に、年報の編纂にご尽力頂いた医療連携科の木佐貫医長と庶務担当スタッフに深謝いたします。

平成19年11月

脇坂信一郎

第1章 病院の概要

1. 病院の概要

(1)所在地

日南市木山1丁目9番5号

(2)開設年月日

昭和23年9月1日

(3)現施設新築年月日

平成10年2月24日

(4)診療科目

内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、神経内科、麻酔科、精神科、心療内科

(計16診療科、リハビリテーション科は兼任、内心療内科・精神科は休診)

(5)許可病床数

一般336床、感染症4床、合計340床

(6)診療報酬

一般病棟入院基本料Ⅰ群入院基本料1

(2対1以上、平成16年4月1日から)

(7対1以上、平成18年10月1日から)

(7)施設の規模

土地 36,046.23㎡

建物 23,642.06㎡

駐車場

外来 283台

職員 233台

(8)診療日案内

- 受付時間

新患(はじめての方) 午前8時30分から午前11時まで

再診(2回目以降の方)午前8時30分から午前11時まで - 予約の方は、予約日・時間に来院ください。

- 診療科により、診療日等が異なりますので、事前にお問い合わせください。

- 急患の場合は随時受け入れていますが、事前に連絡をお願いします。

- 土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休診です。

(9)病院の沿革

- 昭和23年9月

日本医療団南那珂病院を買収して「県立油津病院」を開設

初代院長 泉谷武近氏 就任 診療科2科(内科、外科)

病床数 40床 10月に産婦人科増設(3科) - 昭和24年1月

2代院長 中川太郎氏 就任 耳鼻咽喉科増設(4科) - 昭和24年9月

眼科増設(5科) - 昭和25年1月

日南市の発足で、「県立日南病院」に改称 - 昭和26年7月

日南市木山に移転 第1期工事竣工 結核病棟含め100床 - 昭和27年8月

第2期工事竣工 診療管理棟、手術棟、病棟 病床数150床 - 昭和28年10月

第3期工事竣工 病棟、看護婦宿舎 病床数200床 - 昭和29年4月

皮膚泌尿器科の増設(6科) - 昭和30年4月

准看護学院併設(生徒数20名) - 昭和30年12月

第4期工事竣工 病棟増設 病床数320床 - 昭和32年1月

小児科の増設(7科) 看護婦寄宿舎竣工 - 昭和33年4月

霊安室の増設 - 昭和33年7月

整形外科の増設(8科) - 昭和36年11月

第2次1期工事竣工~病棟改築 病床数356床(うち 結核50、伝染20)

放射線科増設(9科) - 昭和37年8月

第2次2期工事竣工~診療管理棟完成 - 昭和38年7月

給食ボイラー棟竣工 病床数変更→406床(一般286、結核100、伝染20) - 昭和39年4月

皮膚泌尿器科→皮膚科、泌尿器科に分科(10科)

医師公舎第1期竣工 - 昭和40年6月

3代院長 弓削静彦氏 就任 - 昭和41年2月

医師公舎2期工事竣工 麻酔科の増設(11科)

病床数変更~結核-50床(一般336、結核50、伝染20) - 昭和42年4月

看護婦宿舎の竣工(鉄筋3階) - 昭和43年4月

日南高等看護学院、学生寮の竣工(鉄筋4階) - 昭和44年4月

脳神経外科の増設(12科)

診療棟及び病棟の増改築(9月) - 昭和46年9月

伝染病床の廃止→(一般336床、結核25床) - 昭和47年7月

4代院長 松下博良氏 就任 - 昭和59年10月

結核病床の廃止→一般336床のみ - 平成元年7月

医長公舎竣工(鉄筋3階) - 平成2年4月

5代院長 藤崎俊一氏 就任 - 平成4年3月

病院改築の基本設計を委託 - 平成5年3月

医師公舎竣工(鉄筋3階) - 平成6年10月

病院改築の実施設計完成 - 平成7年9月

新築工事に着手 - 平成9年11月

本体工事完成 - 平成10年2月

新病院へ移転、オープン神経内科、精神科の増設(14科) - 平成10年4月

リハビリテーション科の増設(15科) - 平成11年3月

看護婦宿舎竣工(鉄筋3階) - 平成11年4月

6代院長 柴田紘一郎氏 就任心療内科の増設(16科) - 平成11年10月

感染症4床の設置 - 平成12年3月

医師公舎竣工(鉄筋3階) - 平成16年4月

精神科・心療内科休診 - 平成17年3月

災害用備蓄倉庫竣工 - 平成18年3月

災害用受水槽増設 - 平成18年4月

7代院長 脇坂信一郎氏 就任 - 平成18年7月

皮膚科を皮膚科・形成外科に変更 - 平成18年10月

6階西病棟休床(一般277床、感染症4床)

(10) 組織機構

(11)職員数(平成18年4月1日現在)

| [医療部門] | 72人(70) | |

|---|---|---|

| 医師 (臨床研修医) |

44人(42) 10人含む |

|

| 薬剤師 | 7人(7) | |

| 放射線技師 | 8人(8) | |

| 臨床検査技師 | 9人(9) | |

| 理学療法士 | 3人(3) | |

| その他の医療技術者 | 6人(1) | |

| [看護部門] | ||

| 看護師 | 212人(201) | |

| [給食部門] | ||

| 管理栄養士 | 4人(4) | |

| [管理部門] | 18人(18) | |

| 事務員 | 14人(4) | |

| 技術員 | 4人(4) | |

| [合計] | 325人(293) | |

診療日の案内

- 受付時間

新患(はじめての方) 午前8時30分から午前11時まで

再診(2回目以降の方)午前8時30分から午前11時まで - 予約の方は、予約日・時間に来院ください。

- 診療科により、診療日等が異なりますので、事前にお問い合わせください。

- 急患の場合は随時受け入れていますが、事前に連絡をお願いします。

- 土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休診

2. 病院事業の執行状況及び事業実績

当病院は、昭和23年の開設以来、日南串間医療圏域における公的医療機関として運営してきたが、高度化する地域住民のニーズに応えるため平成10年2月に現在地に移転し、ICU(集中強化治療室)・CCU(冠動脈疾患集中治療室)・NICU(新生児集中治療室)の整備を行い、高度医療機器を充実し、地域社会に貢献する中核病院として質の高い医療サービスの確保に努めている。

平成18年度は、DPCの導入を視野に入れ平均在院日数の短縮に取り組み、17.6日と平成17年度に比べ2.4日間の短縮を図ることができた。また、平均在院日数の短縮に伴う延べ患者数の減少から、平成18年10月より6階西病棟の50床を休床とし、281床での入院治療体制に変更した。また、情報の共有及びより質の高い医療提供を目指して、平成18年5月より電子カルテシステムの導入運用を開始した。

そのほか、皮膚科を皮膚科・形成外科に変更し、形成外科を開設したことや、病棟施設の改修、「県立日南病院祭」の開催等、地域のニーズに対応した取り組みを続けている。

経営状況は、収益については、入院患者数が前年度比で10,947人減少したこともあり、入院収益は2,958,592,589円と前年度に比べ223,532,081円減少した。

また、外来患者数は前年度比で22,953人減少したこともあり、外来収益は958,599,052円と前年度に比べ 82,232,911円減少した。これにより、医業収益は4,174,902,852円と前年度に比べ334,959,128円の減となった。

次に、費用については、退職給与金の減少による給与費の減少、患者減少による材料費の減少、医療機器の減価償却費が減少したため、医業費用は5,261,239,616円と前年度に比べ464,876,413円の減となった。

- 患者の利用状況は、延入院患者数は88,208人、延外来患者数は117,725人で、1日平均患者数を前年度と比較すると、入院患者数が30人減の242人、外来患者数が96人減の481人であった。

- 経営収支の状況は、病院事業収益が前年度と比べて6.4%減の5,014,839,838円に対して、病院事業費用が前年度と比べて7.5%減の5,750,336,751円となり、その結果735,496,913円の当年度純損失を計上した。

(1)患者の状況

| 区分 | 18年度 | 17年度 | 増減 |

|---|---|---|---|

| 入院患者数 | 88,208人 | 99,155人 | △10,947人 |

| (一日当たり) | (242人) | (272人) | (30人) |

| 外来患者数 | 117,725人 | 140,678人 | △22,953人 |

| (一日当たり) | (481人) | (577人) | (△96人) |

| 許可病床利用率 | 71.1% | 79,9% | △8.8ポイント |

| 稼働病床利用率 | 79.1% | 82,3% | △3.2ポイント |

| 平均在院日数 | 17.6日 | 20,0日 | △2.4日 |

(2)医療器械の整備状況

平成18年度は、CR用立体撮影台画像読み取り装置等の整備を行い、平成17年度に更新したCRシステムと連携したネットワークを構築した。

(3)治療の状況

| 手術件数 | 3,242件 | |

|---|---|---|

| 分娩件数 | 229件 | |

| 解剖件数 | 2件 | |

| 放射線件数 | 311,685件 | |

| 人工透析件数 | 実患者数 | 60人 |

| 延透析回数 | 2,586回 | |

| 理学療法件数 | 延件数 | 16,153件 |

| 一日当たり | 66.2件 | |

| 臨床検査件数 | 入院 | 191,294件 |

| 外来 | 388,242件 | |

| 処方せん枚数 | 外来処方せん 枚数 | 71,079枚(約289枚/日) |

| 院外処方せん枚数 | 66,396枚 | |

| 院外処方せん発行率 | 93.2% | |

| 入院処方せん 総数 | 29,104枚(約118枚/日) | |

| 注射オーダ受付数 | 168,044件 | |

| 個人(セット)払出数 | 25,121件 | |

| 薬剤管理指導状況数 | 服薬指導件数 | 763枚(月平均63.5件) |

| 給食の状況 | 延食数 | 211,559食 |

| 一日当たり | 580食 | |

| (栄養指導件数) | 入院 個別 | 3,509件(うち病棟訪問3,044件) |

| 集団 | 469件 | |

| 外来 個別 | 95件 | |

| 集団 | 81件 | |

(4)経営状況(決算の推移)一覧表

| 予算科目 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 病院事業収益 | 6,178,502 | 6,405,565 | 6,061,169 | 5,606,665 | 5,703,897 | 5,453,421 | 5,356,309 | |

| 医業収益 | 4,970,444 | 5,289,057 | 5,085,648 | 4,693,711 | 4,717,676 | 4,615,219 | 4,509,862 | |

| 入院収益 | 3,219,787 | 3,428,160 | 3,323,488 | 3,396,576 | 3,315,998 | 3,318,028 | 3,182,125 | |

| 外来収益 | 1,491,482 | 1,599,004 | 1,483,336 | 1,016,242 | 1,105,391 | 1,008,648 | 1,040,832 | |

| 一般会計 負担金 |

110,827 | 113,137 | 140,078 | 137,232 | 152,933 | 157,325 | 170,499 | |

| その他 医業収益 |

148,348 | 148,756 | 138,746 | 143,661 | 143,354 | 131,218 | 116,406 | |

| 医業外収益 | 1,208,058 | 1,110,325 | 975,521 | 912,954 | 986,221 | 838,202 | 846,447 | |

| 一般会計 負担金 ・補助金 |

1,105,157 | 1,099,349 | 971,536 | 909,274 | 942,271 | 828,181 | 834,140 | |

| その他 医業外収益 |

102,901 | 10,976 | 3,985 | 3,680 | 43,950 | 10,021 | 12,307 | |

| 特別利益 | 0 | 6,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 病院事業費用 | 7,439,287 | 7,591,888 | 7,208,907 | 7,185,935 | 6,730,818 | 6,189,615 | 6,218,017 | |

| 医業費用 | 6,809,188 | 6,963,372 | 6,612,880 | 6,637,058 | 6,209,125 | 5,688,712 | 5,726,116 | |

| 医業外費用 | 630,099 | 628,516 | 596,027 | 548,877 | 521,693 | 500,903 | 491,901 | |

| 特別損失 | 0 | 0 | 0 |

0 |

0 | 0 | 0 | |

| 収支差 (当年度純利益) |

-1,260,785 | -1,186,323 | -1,147,738 | -1,579,270 | -1,026,921 | -736,0194 | -861,708 | |

| 償却前利益(非現金費用を控除) | 64,378 | 165,280 | 175,057 | -302,881 | 179,809 | 233,919 | -46,726 | |

| 累積欠損金 | 4,441,765 | 5,628,088 | 6,775,826 | 8,355,096 | 9,382,017 | 10,118,211 | 10,979,918 | |

| 一般会計からの 繰入金合計 |

1,215,984 | 1,212,486 | 1,111,614 | 1,046,506 | 1,095,204 | 985,506 | 1,004,639 | |

| 非現金 費用 |

減価償却費 | 4,970,444 | 5,289,057 | 5,085,648 | 4,693,711 | 4,717,676 | 4,615,219 | 4,509,862 |

| 資産減耗費 | 3,428,160 | 3,323,488 | 3,396,576 | 3,315,998 | 3,318,028 | 3,182,125 | ||

| 繰延勘定償却 | 1,208,058 | 1,110,325 | 975,521 | 912,954 | 986,221 | 838,202 | 846,447 | |

| 計 | 1,325,163 | 1,351,603 | 1,322,795 | 1,276,389 | 1,206,730 | 970,113 | 814,982 | |

3 .院内の主な行事

(1)定例会

- 病院運営会議(毎月第1・第3月曜日 応接室)

- 経営改善検討委員会(年3回 講堂)

- 医局会(毎月第3水曜日 講堂)

- 代表者会議(毎月第4木曜日 講堂)

- 衛星遠隔研修(毎月第4木曜日 講堂)

- 臨床懇話会(毎月第3水曜日 講堂)

- 役職会(毎週木曜日 第1会議室)

- 院内感染症対策委員会(毎月第2木曜日 第1会議室)

- リスクマネージメント部会(毎月第2金曜日 第1会議室)

- 薬事委員会(毎奇数月第2水曜日 講堂)

- 診療材料検討委員会(年4回第1会議室)

- 業務委託関係者連絡会議(偶数月第4金曜日第1会議室)

- 師長会議(毎月第1・第3火曜日 看護部)

- 主任会(毎月第1金曜日 第2会議室)

- 教育部会議(毎月第2火曜日 第2会議室)

- 看護記録検討委員会(毎月第4木曜日 第2会議室)

(2)主な行事

18年4月

- 病院局発足式(3日)

- 辞令交付式(3日 講堂)

- 平成18年度当初予算及び平成18年度決算説明会(7日県庁)

- 日南地区官公庁連絡協議会(24日 ホテルシーズン日南)

- 県議会生活福祉常任委員会(27日 県議会)

18年5月

- 電子カルテシステム運用開始(1日)

- 院長と各診療科との意見交換(1日~10日)

- 平成17年度決算ヒアリング(11日県庁)

- 医療事故公表基準策定委員会(12日 県庁)

- 県議会生活福祉常任委員会県南調査(18日 講堂)

- 「看護の日」ナイチンゲール像、花飾り(12日 エントランスホール)

- 広報編集委員会(23日 講堂)

18年6月

- 監査事務局監査(5日~7日 第1会議室)

- 病院局最高経営会議(6日 県庁)

- 医療事故公表基準策定委員会(7日 県庁)

- 自衛消防訓練(13日~16日 病棟)

- 全国自治体病院協議会宮崎県支部総会(15日県立延岡病院)

- 監査委員監査(19日 第2会議室)

- 献血 いずみ号(19日 北入口)

- 七夕飾り(26日~7月7日 エントランスホール他)

- 県議会生活福祉常任委員会(27日 県議会)

- 全国自治体病院協議会九州地方会議(30日 宮崎市)

18年7月

- がん拠点病院運営委員会(4日 第2会議室)

- 3公立病院意見交換会(5日 中部病院)

- 九州厚生局医事課長臨床研修指定病院視察(6日)

- 救急救命士気管挿管実習修了式(7日 講堂)

- 医療事故公表基準策定委員会(12日 県庁)

- 臨床研修病院研修管理委員会(19日 講堂)

- 串間市長・市議会議員不在者投票(21日 各病棟)

- 県議会生活福祉常任委員会(25日 県議会)

- ふれあい看護体験2006(27日 院内)

18年8月

- 臨床研修病院説明会(3日 宮崎市)

- 南那珂地区人権同和問題研修会(3日日南総合庁舎)

- 最高経営会議(11日 県庁)

- 栄養管理委員会(11日第1会議室)

- 費用節減等検討委員会(17日第2会議室)

- 病院事業評価委員会(18日 県庁)

- 南睦会総会(29日講堂)

- 平成19年度当初予算編成説明会(31日 県庁)

- 職員接遇研修会(31日 日南総合庁舎)

18年9月

- 病院事業中期経営計画説明会(5日 講堂)

- 宮崎大学医学部・宮崎県連携推進会議(8日 宮崎大学)

- 救急の日

- 県議会生活福祉常任委員会(21日 県議会)

- 病棟再編による患者等移動(26日~28日病棟)

- 平成17年度県立病院事業会計決算審査(28日 講堂)

- 情報セキュリティ監査(28日 事務部)

- 消防設備点検(5日~11日 院内)

18年10月

- 生活福祉常任委員会決算審査(2日県議会)

- 第4回県立日南病院子供スケッチ大会(5日 院内)

- 医療事故公表基準策定委員会(5日 県庁)

- 医療監視(6日 講堂)

- 平成19年度当初予算要求総括ヒアリング(18日 県庁)

- 接遇講座(26日 講堂)

- 患者サ-ビス検討部会(30日 第1会議室)

18年11月

- インシデント報告会(1日講堂)

- クリーンアップ宮崎(12日 各地)

- 生活福祉常任委員会(7日県議会)

- 患者サ-ビス検討部会(7日 第1会議室)

- 「患者満足度調査」入院・外来患者アンケート調査実施

- あり方プロジェクト会議(13日 第2会議室)

- 診療報酬請求部会(13日 第1会議室)

- 未収金検討部会(14日 第1会議室)

- 放射線教育訓練講習会(16日講堂)

- 第8回県立日南病院祭(26日 院内)

- 第4回県立病院子供スケッチ大会表彰式(30日 応接室)

18月12月

- 臨時地方連絡協議会(4日日南総合庁舎)

- 費用節減等検討部会(11日 第2会議室)

- 生活福祉常任委員会(13日県議会)

- 放射線安全委員会(15日 第1会議室)

- 外部評価委員会(21日 県庁)

- 県立日南病院クリスマスコンサート(25日 エントランスホール)

- 仕事納め式(28日 講堂)

19年1月

- 院内(使用許可区域内)携帯電話使用開始(4日)

- 仕事始め式(4日 講堂)

- 3公立病院意見交換会(11日串間市民病院)

- 献血 いずみ号(18日 北入口)

- 宮崎県知事選挙不在者投票(18日 各病棟)

- 日南地区官公庁連絡協議会(24日 南郷町)

- DPCセミナー(24日 講堂)

- 中期経営計画アクションプラン説明会(26日 講堂)

19年2月

- 院内禁煙開始(1日)

- 栄養管理委員会(1日 第1会議室)

- 広報編集委員会(6日 第1会議室)

- 交通安全法令講習会(14日 講堂)

- DPC講演会(16日 講堂)

- 国税(所得税)調査(19日~23日 第1会議室)

- 防災対策委員会(20日講堂)

- がん拠点病院委員会(20日 第2会議室)

- TQM活動院内報告会(22日 講堂)

- 医療事故防止対策委員会(22日 講堂)

- 総合防災訓練(27日 院内)

- 生活福祉常任委員会(28日県議会)

19年3月

- 救急委員会(1日 第1会議室)

- あり方委員会(2日 講堂)

- リスクマネージメント操作研修会(5日第1会議室)

- 広報編集委員会(6日 第1会議室)

- 「やすらぎの夕べ」コンサート(12日エントランスホール)

- TQM活動成果県大会(13日 講堂)

- 安全衛生委員会(14日 第2会議室)

- 教育研修委員会(16日 第1会議室)

- 院内表彰式(院内顕彰委員会)(19日及び22日 応接室)

- 医療ガス安全管理委員会(19日 講堂)

- 倫理講演会(26日 講堂)

- 患者サ-ビス検討部会(27日 第1会議室)

- 診療報酬請求部会(27日第1会議室)

- 医療事故防止対策委員会(28日 講堂)

4. 院内各種組織

| 名称 | 構成員 | 目的 | 開催 回数 |

|---|---|---|---|

| 病院運営会議 | 院長、副院長、医局長、事務局長、事務次長、薬剤長、総看護師長 | 病院の管理運営の基本方針及び重要事項について審議する。 | 19 |

| 医局会 | 全ての医師 | 医師の連帯を図る。 | 10 |

| 代表者会議 | 院長、副院長、医局長、各診療科代表者、事務局長、事務次長、医事課長、薬剤長、総看護師長 | 各科相互の情報交換を行い連携を図るとともに、病院職員間の意思疎通を図る。 | 12 |

| 役職会 | 事務局長、事務次長、副総看護師長、リハビリ科等各部門科長・各係長 | 各職場の情報交換を行い連携を図る。 | 45 |

| 倫理委員会 | 院長、副院長、診療科医師、事務局長、総看護師長、院外の学識経験者 | 院内で行われる医療行為及び医学の研究が倫理的、社会的観点から推進されるよう、その内容を審査する。 | 0 |

| 院内顕彰委員会 | 病院運営会議と同じ | 院内職員及び団体が患者サービス及び院内活性化に顕著な活動、業績をあげたときに表彰を行う。 | 1 |

| 経営改善検討委員会 | 院長、副院長、診療科部長、医局長、総看護師長薬剤科他各部門 | 経営改善を図るための各種対策について審議する。 | 4 |

| 患者サービス検討部会 | 医師、看護科、各部門代表、事務部門 | 院内・院外環境の改善、外来患者の待ち時間短縮、職員の接遇研修等を検討する。 | 3 |

| 診療報酬請求等検討部会 | 医師、薬剤科、看護科、事務部門 | 請求漏れ防止策、査定減対策等の検討を行う。 | 1 |

| 費用節減等検討部会 | 医師、看護科、各部門代表、事務部門 | 材料費、経費等について費用節減策を検討し、病院経営の改善に資する。 | 3 |

| 未収金対策等検討部会 | 看護科、事務部門 | 未収金の発生防止対策をたてるとともに、発生した未収金の早期回収の諸方策を検討する。 | 1 |

| 広報編集委員会 | 診療科医師、事務次長、薬剤科、臨床検査科、看護科、栄養管理科、庶務係長 | 地域住民に信頼され親しまれる医療機関を目指すとともに、地域医療レベルの向上に貢献するため広報について協議する。 | 3 |

| 外来ボランティア運営委員会 | 事務次長、副総看護師長、看護科、医事係 | ボランティア活動の場を提供することにより患者サービスの向上、病院のイメージアップ、地域に開かれた病院を目指す。 | 0 |

| 医療機器等機種選定委員会 | 院長、副院長、事務局長、事務次長、医事課長、用度係長、総看護師長、購入予定部門代表 | 医療機器等の適正な購入を図る(300万円以上)。 | 1 |

| 診療材料検討委員会 | 麻酔科、内科、外科、脳神経外科、放射線科医師、事務局長、副総看護師長、薬剤科、医事課長、用度係長、サプライセンター | 診療材料の採用等に関する事項を審議し、適正な業務執行を図る。 | 4 |

| 院内感染症対策委員会 | 院長、副院長、診療科医師、臨床検査科、薬剤科、看護科、事務部門 | 院内における感染症をサーベランスし、院内感染防止を始めとする各種感染予防対策について協議実施を行う。 | 12 |

| 臨床検査委員会 | 診療科代表医師、臨床検査科、看護科、事務部関係者 | 臨床検査業務の院内での有効活用に関する協議を行う。 | 0 |

| 輸血療法委員会 | 診療科代表医師、臨床検査科、薬剤科、看護科、事務部関係者 | 輸血に関する事項を審議する。 | 5 |

| 放射線安全委員会 | 診療科医師、放射線科、看護科、事務部門 | 放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保する。 | 1 |

| 手術室運営委員会 | 各診療科代表、手術室看護師長 | 手術室の運営、改善及び手術(麻酔)の予定作成について検討する。 | 1 |

| 集中治療室運営委員会 | 集中治療室室長、診療科医師、集中治療室看護師長・主任看護師 | 集中治療室での患者管理が安全かつ適正に行うことについて検討する。 | 2 |

| 褥瘡対策委員会 | 皮膚科医師、副総看護師長、主任看護師、専門領域研修参加看護師、薬剤部、栄養管理科、医事係 | 適切な褥瘡予防対策をとり、発生を防止するとともに褥瘡対策の啓蒙活動を行い、院内教育を推進する。 | 11 |

| 栄養管理委員会 | 内科部長、外科・小児科医師、総看護師長、各病棟看護師長、看護補助員、事務部関係者、栄養管理科 | 栄養管理業務の円滑な運営を図るため、研究、協議し、意見を院長に具申する。 | 2 |

| 医療事故防止対策委員会 | 診療科部長・医長、臨床検査科医長、薬剤長、総看護師長、事務局長、医事課長 | 院内における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立する。 | 3 |

| リスクマネージメント部会 | 医師、事務次長、看護科、薬剤科、栄養管理科、臨床検査科、放射線科 | 医療事故防止対策を実効あるものにするため、事故の原因分析や事故防止の具体策等について調査・検討を行う。 | 12 |

| 医療ガス安全管理委員会 | 診療科医師、薬剤科、看護科、用度係長、整備係長 | 医療ガス設備の安全管理を図り、患者の安全を確保する。 | 1 |

| 入退院委員会 | 診療科医師、副総看護師長、看護科、会計係長、医事係 | 患者の入退院に関する事項を検討し、円滑な入退院ができるように検討・提言する。 | 1 |

| 診療録管理保管委員会 | 診療科医師、看護科、中央カルテ室、医事係 | カルテの管理に関し、法令等で定めるもののほか、必要な事項を定める。 | 1 |

| 地域医療連携委員会 | 診療科医師、薬剤科、看護科、医事係 | 地域医療の連携を推進することにより、患者サービスの向上に努める。 | 0 |

| 図書委員会 | 診療科医師、副総看護師長、薬剤科、臨床検査科、放射線科、リハビリテーション科、看護科、庶務・用度係長 | 図書室の適正な運営の充実を図って職員の資質向上に寄与する。 | 0 |

| 診療情報提供委員会 | 診療録管理室長、事務局長、事務次長、医事課長、薬剤長、医療相談室長、総看護師長、診療科医師 | 診療情報の提供に対する可否等の意見を病院長に答申し、適切な診療情報提 供を行う。 | 1 |

| 安全衛生委員会 | 院長、医局長、事務局長、事務次長、総看護師長、組合推薦委員、庶務係長 | 職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。 | 1 |

| 防災対策委員会 | 診療科医師、事務局長、総看護師長、事務次長、薬剤長、検査科技師長、放射線科主任、リハビリテーション科主査、医事課長 、栄養管理科主任、事務部各係長 | 防災知識の向上と訓練を通じて、職員、患者の安全を確保する。 | 1 |

| 薬事委員会 | 副院長、診療科代表医師、事務局長、薬剤長、総看護師長、医事課長 | 医薬品の適正かつ効率的な管理運営を図る。 | 6 |

| 治験審査委員会 | 副院長、内科部長、外科部長、整形外科部長、産婦人科部長、医局長、事務局長、薬剤長、総看護師長、放射線科技師長、臨床検査科技師長、外部委員 | 医薬品の臨床試験の実施可否等を審議する。 | 0 |

| 救急委員会 | 外科・内科・脳神経外科・小児科・整形外科医師、地域連携、副総看護師長、副薬剤長、検査科技師長、放射線科技師長、事務次長 | 県立日南病院救急医療運営要綱に基づく県立日南病院の救急医療の円滑な運営と適正な管理を図る。 | 2 |

| 教育研修委員会 | 院長、副医局長、事務次長、薬剤長、副総看護師長、臨床検査科技師長、放射線科技師長 | 職員の資質の向上を図り、良質な医療の提供、患者サービスの向上に資する。 | 1 |

| 病院機能評価委員会 | 院長、副院長、院内各部門代表者 | (財)日本医療機能評価機構が行う病院機能評価認定証の取得を通じて病院機能の向上に資する。 | 0 |

| 献立検討委員会 | 栄養士、調理師 | 献立内容と食器等について検討する。 | 4 |

| 地域がん拠点病院運営委員会 | 外科医長、内科医長、薬剤長、診療録管理室長、栄養管理科士長、放射線科医長、総看護師長、臨床検査科医長、緩和ケアチーム(師長)、事務局長、医事課長、医事係、地域連携室、ニチイ学館 | 地域住民が日常生活圏で質の高い全人的ながん医療を受けることができる体制を整備し、拠点病院の運営について検討する。 | 3 |

| 日南病院在り方検討プロジェクトチーム会議 | 院長、副院長、外科部長、内科医長、臨床検査科医長、総看護師長、薬剤長、事務局長、事務次長 | 県立日南病院における様々な問題点、課題等の調査検討を行う。 | 2 |

| 師長会議 | 総看護師長、副総看護師長、看護師長 | 看護管理上の施策・方針を協議し決定する。看護の質向上を目差して病棟等の運営管理の共通理解を深める。 | 23 |

| 主任会議 | 総看護師長、主任看護師 | 師長を補佐し主任としてどうかかわっていくか等、情報交換し検討する。看護実践のリーダーとして質向上を目差す。 | 11 |

| 教育部会議 | 副総看護師長、看護師長、主任看護師 | 看護職員の資質の向上と業務に対する意欲の高揚を図る。業務内容の充実を図るための教育・研修を計画、実施する。 | 11 |

| 臨地実習指導者会 | 副総看護師長、臨床指導者、各学校教務 | 看護学生の臨床指導の向上及び指導者の研鑽に努める。各学校の実習計画の把握と反省会を通し、実習上の問題の解決を図る。看護基準・指導要領の見直しを継続 | 2 |

| 看護基準・手順委員会 | 副総看護師長、看護師長 主任看護師、看護師 | 看護に必要な基本的な手順・基準を検討するとともに見直しや、必要とする手順・基準の作成を行う。 | 4 |

| 看護記録推進委員会 | 副総看護師長、看護師長主任看護師、各部署看護師 | 看護記録のあり方を検討し、記録の充実を図り看護の質の向上に努める。 | 11 |

| 看護研究委員会 | 副総看護師長、教育担当師長、教育担当主任看護師、看護師 | 看護現場の問題を研究的視点で見ることができ、創造的に解決できる。病院全体の問題としてとらえることができる。 | 8 |

| 接遇委員会 | 副総看護師長、看護師長、主任看護師、看護師 | 看護の視点で接遇をとらえ、あたたかく良質な看護サービスが提供できるように、実践の指導的役割ができる。 | 4 |

| 感染看護研究会(ICT) | 副総看護師長、看護師長、専門領域研修参加看護師 | 感染看護研修で学んだ知識・技能を実践の場で生かすことができる。 サーベランス活動を通して、院内感染対策活動を推進する。 | 11 |

| 緩和ケア看護研究会 | 副総看護師長、看護師長、主任看護師、専門領域研修参加看護師 | 職種間の連携をとり、情報の収集や啓蒙を行うとともに緩和ケアにおける質の向上を図る。 | 11 |

| 救急看護研究会 | 副総看護師長、専門領域研修参加看護師 | 救急看護に関する専門的な知識・技術を看護実践に活かし、救急看護の質の向上を図る。 | 11 |

| 糖尿病看護研究会 | 副総看護師長、看護師長、専門領域研修参加看護師 | 糖尿病看護に関する専門的な知識を活かし指導的役割を発揮する。糖尿病患者のQORの向上のための実践における推進者となる。 | 11 |

| リエゾン精神看護研究会 | 副総看護師長、看護師長、専門領域研修参加看護師 | 精神看護の知識・技術をその他の領域の看護に適用し、スタッフ間の連携を図り質の高い看護サービスを提供する。 | 11 |

| がん化学療法研究会 | 副総看護師長、専門領域研修参加看護師 | がん化学療法について専門的な知識を活かしスタッフに提供する。がん化学療法看護チームの活動を通じてがん患者やその家族に対して、質の高い看護が提供できる。 | 11 |

| パス委員会 | 副総看護師長、看護師長、看護師 | チーム医療による質の高い医療を効率的に提供し、患者満足度を高めるために、パス(クリティカルパス・クリニカルパス)の導入推進、円滑な運用、職種間の調整を行う。 | 4 |

5. 電子カルテシステムの導入について

平成18年5月1日から、電子カルテシステム(富士通 HOME/EGMAIN-EX)の運用を開始した。このシステムは、電子カルテを中心として以下のシステムで構築されている。

- オーダーエントリーシステム

- 電子カルテシステム

- 看護師勤務管理システム

- 看護師支援システム

- 病診連携システム

- 手術室管理システム

- リハビリテーションシステム

- 給食管理システム

- 栄養指導システム

- 検体検査システム

- 輸血検査システム

- 病理検査システム

- 生理検査システム

- 放射線情報システム

- 内視鏡検査システム

- 透析システム

- 服薬指導・薬歴管理システム

- 医薬品情報管理システム

- 医事会計システム

- 物品管理システム

- 病院経営管理システム

- 病歴システム

- 院内OAシステム

- 財務会計システム

- 固定資産管理システム

- 職員管理・賃金計算システム

6. 宮崎県病院事業中期経営計画について

経営の健全化をより一層図り、高度で良質な医療を効果的、安定的に提供するために、5年間を計画期間とする中期目標を定め、この目標を達成するための取り組みを含めて「宮崎県病院事業中期経営計画」を策定した。

策定した中期経営計画の趣旨を徹底するため、平成18年9月5日、植木病院局長、経営管理課河野経営企画担当主幹による「中期経営計画説明会」を開催した。職員135名が出席。

7. 県立日南病院中期経営計画アクションプランについて

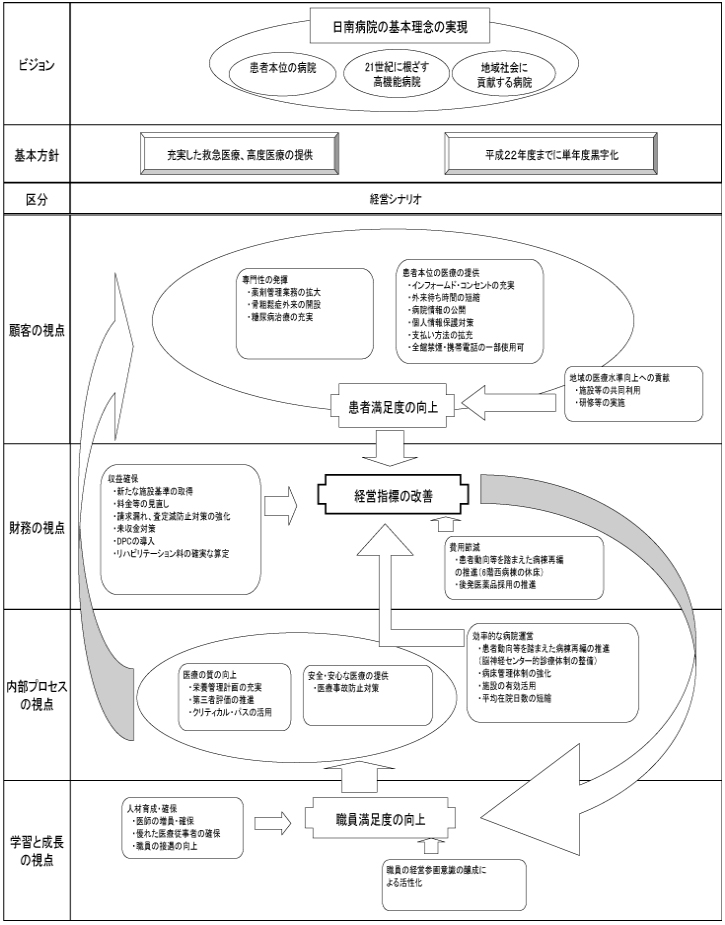

8月に策定された「宮崎県病院事業中期経営計画」を受け、当院では、平成22年度単年度黒字化と日南串間医療圏域の住民の皆様に高度で良質な医療を効果的、安定的に提供するという中期経営計画に掲げられた中期目標を達成するための具体的行動計画として、「県立日南病院中期経営計画アクションプラン」を策定した。

(1)アクションプラン策定の流れ

| 年月日 | 内容 |

|---|---|

| H18.09.19 | ○病院運営会議 「日南病院中期経営計画アクションプラン」を経営改善検討委員会が中心となりとりまとめることで了承をえる。 |

| H18.09.26 | ○経営改善検討委員会 アクションプランについて協議。 |

| H18.11.27 | ○経営改善検討委員会 アクションプランについて協議 |

| H18.12.26 | ○経営改善検討委員会 アクションプランについて協議し、経営改善検討委員会としての成案をまとめる。 |

| H19.01.15 | ○病院運営会議 経営改善検討委員会が中心となりまとめた「県立日南病院中期経営計画アクションプラン」について同意する。 |

| H19.01.26 | ○アクションプラン説明会開催 105名参加 |

| H19.01.29 | ○アクションプラン説明会開催 109名参加 |

(2)県立日南病院中期経営計画アクションプラン概念図

8. DPC導入への取り組み

DPCとは、急性期疾患の入院医療に対する「診断群分類」(DPC:DiagnosisProcedureCombination)に基づいた包括払いによる点数表を用いた診療 報酬の算定方法で、急性期病院としては今後必須の要件となっていくものである。

当院では、平成20年度からのDPC導入に向けて、平成19年度にはDPC準備病院として参加することとし、平成19年1月24日(水)に第1回の研修会を開催した。

9. 臨床研修指定病院としての取り組み

当院では、平成17年9月14日に、管理型の臨床研修病院としての指定を受け、研修生の募集を行っているが、平成18年度は研修受講者はいなかった。

また、平成16年4月からの新医師臨床研修制度開始後、宮崎大学医学部の協力型臨床研修病院として本研修制度を採用し臨床研修医の受入れを行っている。18年度は協力型病院として耳鼻咽喉科を除く13診療科で卒後臨床研修プログラムを作成し積極的に研修医の受入れを行い、8名の臨床研修医が4診療科で研修を行った。

10. 病院機能評価認定更新に向けての取り組み

平成14年度から(財)日本医療機能評価機構の行う病院機能評価事業に取り組み、多くの改善活動をおこなってきた。平成15年5月19日に認定留保通知受領、平成16年3月30日の再審査受審を経て、平成16年4月19日に認定証(バージョン3.1,一般病院種別B)発行が決定された。これを受けて、当院では認定証交付日である4月19日を「病院機能評価の日」と定めて、毎年機能評価関連の行事を実施していくこととしている。

平成18年度は、院長の交代及び電子カルテの導入もあり、記念行事は行わず、また委員会も開催できなかった。しかし、看護部、栄養管理科など部門毎に次回認定更新に向けての取り組みがすすめられてきた。平成20年度後半に更新審査を受けることが、在り方検討プロジェクトチーム会議(平成19年3月2日開催)により決定され、更新審査受審が院内の決定事項となった。

今後は、次回受審となるバージョン5もしくは6のクリアを目指して、日南病院全体の水準をより高め、理念を実現すべく病院に勤務する(委託、臨時も含む)職員全員が一丸となって取り組んでいく姿勢が重要である。次期更新までに残された時間は少なく、改善に長期間を要すると思われる項目もあるため、次年度以降部門毎に認定更新に向けての問題点の洗い出しと改善活動が求められる。

【職員オリエンテーションにおける機能評価説明会】

4月新規採用及び転入職員に対して、病院機能評価への基本的な認識を持っていただくために、職員オリエンテーション時に機能評価について説明を行った。

開催日:4月3日(火曜日)10:20~(約30分)

場所:講堂

担当:木佐貫 篤(機能評価委・副委員長)

内容:機能評価とは何か、当院の取り組み(問題点、対応対策)、今後の対応、など

11. 診療支援部門の取り組み状況

- 院外処方せんの発行状況

院外処方せんの発行(医薬分業)は、「かかりつけ薬局」で外来患者の服薬指導を行い、薬歴を一元管理することにより、薬剤の重複投与防止、副作用発現の把握、適正な服用の確保を図るため行われているものである。

本院では平成13年10月から院外処方せんの発行を開始しており発行状況は次のとおりである。

| 総数 | 院外処方枚数 | (発行率) | ||

|---|---|---|---|---|

| 平成16年度 | 94,679枚 | 90,773枚 | (95.9%) | 約373枚/日 |

| 平成17年度 | 85,548枚 | 81,459枚 | (95.2%) | 約353枚/日 |

| 平成18年度 | 71,079枚 | 66,396枚 | (93.4%) | 約289枚/日 |

- 薬剤管理指導業務の状況

薬剤管理指導業務は、患者への適切な薬物療法推進の観点から、院内各部門への医薬品情報を積極的に提供するとともに、入院患者を対象に、注射処方せんによる患者一人ごとに注射薬のセット払出を行い、薬歴管理、服薬指導などの業務を行うことにより、患者サービスの向上、医薬品の適正使用を図るものである。

本院では、院外処方せん発行後に業務を開始し、現在、白内障パスによる服薬指導及び全病棟の退院時指導に努めている。

| 平成16年度 | 611件 | (50.9件/月) |

|---|---|---|

| 平成17年度 | 734件 | (61.2件/月) |

| 平成18年度 | 763件 | (63.5件/月) |

| 6西病棟 | 糖尿病患者教育、毎月1回クリニカルパスによる集団服薬指導 |

|---|---|

| 3東病棟 | 眼科術後患者の服薬指 |

| 平成17年度 | 31,286セット | (約128セット/日) |

|---|---|---|

| 平成18年度 | 25,121セット | (約102セット/日) |

| 科 | 全 | 硬 | 腰 | 腰 | 硬 | 局 | 静 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 予定 | 緊急 | 予定 | 緊急 | 予定 | 緊急 | 予定 | 緊急 | 予定 | 緊急 | 予定 | 緊急 | 小計 | 合計 | ||

| 外科 | 麻酔科 | 216 | 56 | 7 | 21 | 39 | 6 | 3 | 348 | 367 | |||||

| 院内 | 17 | 2 | 19 | ||||||||||||

| 脳外科 | 麻酔科 | 26 | 18 | 44 | 73 | ||||||||||

| 院内 | 12 | 17 | 29 | ||||||||||||

| 整形外科 | 麻酔科 | 65 | 10 | 3 | 122 | 20 | 220 | 311 | |||||||

| 院内 | 62 | 28 | 1 | 91 | |||||||||||

| 産婦人科 | 麻酔科 | 9 | 7 | 73 (1) |

41 (3) |

14 | 2 | 1 | 2 | 149 (4) |

170 | ||||

| 院内 | 18 | 3 | 21 (0) |

||||||||||||

| 耳鼻咽喉科 | 麻酔科 | 38 | 38 (0) |

42 | |||||||||||

| 院内 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||

| 泌尿器科 | 麻酔科 | 6 | 11 | 38 | 2 | 4 | 61 | 64 | |||||||

| 院内 | 3 | 3 | |||||||||||||

| 皮膚科 | 麻酔科 | 48 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 66 | 139 | ||||||

| 院内 | 70 | 3 | 73 | ||||||||||||

| 眼科 | 麻酔科 | 28 | 1 | 29 | 260 | ||||||||||

| 院内 | 231 | 231 | |||||||||||||

| 内科 | 48 | 1 | 49 | 49 | |||||||||||

| 小計 | 436 | 95 | 97 | 65 | 219 | 33 | 8 | 2 | 445 | 53 | 18 | 4 | 1475 | 1475 | |

| 合計 | 531 | 162 | 252 | 10 | 498 | 22 | 1475 | ||||||||

【放射線科】

- 放射線科におけるフィルムレス化の取り組み

平成18年5月から電子カルテが稼働し、全ての端末で放射線検査の画像が閲覧できるように なった。(透視、心カテの画像を除く。)また、診療報酬改定によりCT、MRI、核医学検査についてはコンピュター処理加算60点(フィルム料は算定できない。)が新たに設けられた。このことにより、経費節減等も含めCT、MRI、核医学検査この3つのモダリティについてフィルムレス化を検討した。

フィルムレスの利点としては、①電子カルテの端末があればどこでも画像が観られる。②フィルム搬送の必要がない。③フィルム管理コスト(倉庫や袋)が少なくなる。④DPC導入時有利となる。⑤患者負担が少なくなるなどがあげられる。しかし、①停電時に画像が観られない。 ②画像を管理する業務が増える。③事後にフィルムを出すケースが多くなるなどの欠点もある。

放射線検査で使用する半切サイズのフィルムの内、CT、MRI、核医学が約3分の2を占めるためこの購入費約900万円が節減できること、また新たな加算による収益増が約400万円 程度見込める等を考慮し、平成19年4月よりフィルムレス化を実施することに決定した。

【栄養管理科】

| 病院 | 10病院 |

|---|---|

| 施設(老健施設等) | 7施設 |

- 南那珂圏内の栄養連携の取り組み

栄養療法はすべての疾患において治療の基盤となるため、退院後も継続して患者及び家族が病態にあった栄養管理ができるよう、退院時には個々に食生活の具体的な指導をする必要がある。又、急性期病院を退院して新たな療養の場(病院、施設等)でQOLの高い生活を送るためには患者自身が安心して適切な食生活を送ることが重要な要素である。

そのために、退院時に転院先である施設、医療機関、在宅医療を支える関係機関に栄養管理情報(退院時の栄養状態、食形態、栄養補給量、アレルギーの有無、嗜好等)を提供するシステムづくりが必要であり、病院内外での連携した体制づくりが望まれた。

平成18年度は医療連携科と連携し、地域医療機関・介護老人施設の栄養士の勉強会を行い、栄養管理情報提供書を協同作成し、平成19年2月からその運用を開始した。 - たんぽぽ食(緩和ケア食)の新設

病棟訪問の中で、緩和ケアにおける患者やその家族の食の関心の高さを実感し、吐き気や食欲不振の患者に対して「たんぽぽ食」を平成18年5月から新設した。その食種の特徴として- 少量の盛りつけと量は通常の半分程度

- 食器は陶器の小鉢など

- シンプルな料理

- 希望により昼はソーメンと小さなおにぎり、梅干し付き

- さっぱりとした喉ごしの良いもの

- 主食は飯、粥、おにぎり、パンの選択 急性期病院における食事は、治療食としての意味が強いが「おいしくたべやすい」患者の嗜好を最優先した食事提供であり、喫食率も向上し、食を通して心を支えるケアができるものと思われる。

【薬剤部】

【人工透析室】

| 透析機械 ベット数 |

看護師 (内1人は臨床工学技士) |

入院患者 (延)透析件数 |

外来患者 (延)透析件数 |

合計 |

|---|---|---|---|---|

| 10台 | 5人 | 697件(人) | 1,889件(人) | 2,586件(人) |

| 実総数 | 新規導入 | 維持患者転入 | 維持患者転出 |

|---|---|---|---|

| 60人 | 12人 | (延)20人 | (延)29人 |

透析室は、慢性腎不全や糖尿病性腎症などからの人工透析の新規導入患者や、合併症を持つ維持透析患者を受け入れている。病院の役割上、維持期に入ると地域の関連施設に転院となる方が殆どである。透析導入は生命維持の手段で、患者・家族にとってはその選択は生死に関わる出来事である。 心身ともに不安定な時期を当院で過ごされる患者・家族に少しでも安心して安全な透析を受けていただけるよう、内科医師(2名)、臨床工学技士(1名)を中心に活動している。

また、地域の関連施設や医療連携科の連携の元に、看護師の学習会と交流をかねた「スマイル会」を年に2回開催している。更に、18年度においては透析室のスペースの改善を行い、「人工 透析室における快適な環境つくり」としてTQM活動で、その取り組みを報告した。現在、そのスペースを患者、家族の交流・学習・昼食(患者)、職員の学習などの場として活用している。

【手術室】

- 患者が選べる入室方法を実施

当手術室では、平成15年度より術前訪問時に患者の要望を聞き、できるだけ要望に沿うよう計画を立て実践してきたが、入室方法については患者の要望を聞くことなく、ベットでの入室していた。

今年度7月から入室方法の要望も取り入れることにした。

歩行入室チェックリスト及び手順、術前訪問手順、パンフレットを作成し実施。

現在まで特に問題なく施行できているので、今後も患者の声に耳を傾け、少しずつでも要望を取り入れていけるようにしたい。 - 病院祭で手術室見学を実施

OP室スタッフ9名 中材スタッフ3名参加、今年初めての試みであった。

手術6室の全室を解放し、手術に使用する器械を展示して説明した。一番広い部屋では、胃の手術に使う器具を広げ、手で触れたり、持針器に縫合糸を通す、手術台に横になるなどの体験。

また、電子カルテの麻酔表も開いて展示した。

アンケートの結果

- 来場者 191人 男性 59人 女性 132人

- 手術室に入ったのは何回目か?

初めて107人 2回目 9人 3回目 7人 4回目 1人 5回目以上 3人 - 手術室を見学しようと思った理由は?

興味があった 92人 以前に手術受けたから 22人 何となく 10人

今後手術を受ける予定だから 5人 その他 4人 - 想像していた手術室と違ったか?

違った 77人 想像通り 46人 - 見学して良かったか?

思う 126人 思わない 0人 無回答 1人 - 気づいた事や御意見を

来年もして欲しい。 いい経験になった。

スタッフが穏やかで安心してお任せできる。

細かく説明してくれてよかった。 子供に見せることができてよかった。

自分が正常な状態で入ることができないので、見学出来て良かった。

医学の進歩をおおいに感じた。 普段見ることがない場所が見学できた。

12. 院内事故防止への取り組み

医療事故を未然に防ぎ、質の高い医療を目指すために、医療事故防止対策委員会、リスクマネジメント部会が年度を通して活動を行い、収集されたインシデント事例の原因分析・防止対策及び体制の改善を図った。主な活動は次のとおり。

- 医療事故防止対策委員会開催 3回

- リスクマネジメント部会 12回(毎月)

- リスクマネジメント講演会(平成18年6月9日)

講師:九州大学大学院 医療経営・管理学講座 助教授 鮎澤 純子 氏

演題:自ら学習し続けることができる組織を創る~今九大病院が取り組んでいること~ - リスクマネジメント研修会(平成18年11月1日)

各部門よりインシデント事例の報告

13. 感染症対策への取り組み

院内感染対策として、毎月第3木曜日に院長を委員長とする院内感染症対策委員会を開催し、細菌の検出状況や環境調査の定期報告、ICT活動報告などを行ない、適切な感染対策の実施に取り組んでいる。平成18年度は、予想される新型インフルエンザへの対応の検討などを行なった。

(平成18年度に実施した主な活動)

- 院内感染対策研修会(7月10日実施) 参加者62名

- 感染症週報による職員への感染症関連情報提供

- 転入及び新規採用職員への肝炎/ATL抗体検査及びHBs抗体陰性者へのワクチン接種

- 職員(希望者)へのインフルエンザ予防接種実施(11月)

- 速乾性消毒剤の見直し

その他、委員会実施内容の詳細については次ページに示す。

【院内ICTの活動】

当院では、院内感染対策の充実を目的として、平成17年4月ICT(infection control team 感染制御チーム)の設置が承認され、同年7月より活動を開始した。ICTは、医師2名、看護師7名、薬剤師・臨床検査技師・事務各1名からなり、毎月第2木曜日にミーティングと院内ラウンドを実施した。この他、平成19年1月26日には、感染性胃腸炎の院内感染が疑われた事例(5西病棟)に対して臨時ラウンドを行ない、迅速に終息することができた。これらのラウンド内容は毎月の院内感染対策委員会へ報告した。

平成18年度は、前年度に引き続きMRSA保有患者を主なラウンド対象として、適切な隔離、感染対策が行われているかどうかのチェックを行った。また、感染に関する問合せがICTメンバーに随時寄せられるなど、院内における存在意義が徐々に認められつつある。

ラウンド以外にICTが取り組んだ主な活動を下記に示す。

- ICT内規の作成

- MRSA発生報告、隔離解除報告の手順確立

- MRSAマニュアル改訂作業

- 院内感染対策研修会での報告(平成18年7月:平塚委員、木佐貫委員、日高委員)

- 看護部感染看護グループとの連携推進

- 清掃委託職員への感染対策教育(看護部感染看護グループ)

- トイレへのペーパータオル設置への取り組み

- 学会発表の実施(平成18年11月:酒井委員、日高委員)

- ノロウイルス対策文書の作成・配布(平成18年12月):各部門及びmyweb

- 院内感染疑い事例への加入(平成19年1月:臨時ラウンド)

| 日時 | 内容 |

|---|---|

| H.18.4.20 | 院内感染報告、ICT活動報告、県立日南病院感染症週報作成手順提案(週報の配布先を修正した)、インフルエンザ検査まとめ(17年度は全てA型であった)、その他(年間計画を立てること、院内感染症研修会は7月上旬に行うこと、清掃会社が変わったので社員教育が必要である) |

| H.18.5.18 | 清掃業者研修について(患者に対する知識がないため、9月、5月に手洗い実技指導をおこなった)、17年度実施内容報告(ICTチーム立ち上げ、SARS手引き、7月勉強会、洗浄水変更、インフルエンザ予防接種、鳥インフルエンザ対応)、18年度計画(ICTチームラウンドの継続、インフルエンザ予防接種の継続、感染教育、勉強会、講習会等の実施、感染週報の週1回発行、長期入院患者からインフルエンザ予防接種を受けたい要望が多くあった、 ICTチームでMRSA患者をラウンドしているが、マニュアル改訂を行う)感染症月報報告、 ICT報告、18年度勉強会は6月中旬か7月中旬に行う |

| H.18.6.15 | 3月の模擬訓練についての報告、感染症月報、ICT活動報告、速乾性消毒剤の変更について、針刺し事故報告、医療廃棄物の回収、検査室前トイレ掃除の必要性、勉強会は7月10日とした。 |

| H.18.7.10 | 平成18年度院内感染症対策の勉強会(参加者62名) |

| H.18.7.20 | 院内感染症対策勉強会報告、感染症月報、ICT活動報告、感染症患者発生報告書に検査科担当者欄を設ける、バンコマイシン届け出制導入についての報告 |

| H.18.8.17 | 感染症月報、ICT活動報告、B型肝炎ウイルスの抗体接種報告、ノルウエー疥癬症の患者が入院の報告 |

| H.18.9.21 | 感染症月報、ICT活動報告、MRSA検出・解除届け出対応マニュアルについて、院内トイレのペーパータオル設置の件、インフルエンザ予防接種についての提案 |

| H.18.10.19 | 感染症月報、ICT活動報告、MRSA検出・解除届け出対応マニュアルについて、インフルエンザ予防接種について、6月15日承認された消毒剤についての報告(ヒビスコールの在庫があるので、無くなり次第入れ替える) |

| H.18.11.16 | 感染症月報、ICT活動報告、インフルエンザ予防接種について、 採血時に使用するホルダーについて、 最近針刺し事故が増えているとの報告、 感染マニュアルは次回報告とする |

| H.18.12.21 | 感染症月報、ICT活動報告、インフルエンザ検査状況について、採取部位、材料について(「その他」など特定し難い場合は、フリーコメント欄への記入をおねがいする)、感染性胃腸炎対策について、その他(感染週報の12月24日までの分は1月4日に12月25日から31日分は1月9日か10日に発行する、ノロウイルスの検査は28,000円する、集団感染の場合は保健所に届け出て衛生環境研究所で検査可能) |

| H.19.1.19 | 感染症月報、ICT活動報告、新型インフルエンザ発生時の対応、インフルエンザの発生報告(南那珂地区は発生していない) |

| H.19.2.16 | 感染症月報、ICT活動報告、1月26日5西対応について(米山医師から嘔吐・下痢症状の患者の通報があった。院内感染の疑いがあったが大事にはいたらなかった)、1月25日6東で結核患者が見つかった、高病原性鳥インフルエンザ発生に係る防疫作業従事者の受診についての報告 |

| H.19.3.15 | 感染症月報、ICT活動報告、「院内感染対策サーベイランス」に係る参加医療機関の募集について、感染看護研究会の18年度活動報告 |

14. クリニカルパスへの取り組み

医療の質向上、患者さんの満足度向上のために、多くの病院で「クリティカル(クリニカル)パス」を導入する動きが活発化している。平成18年4月の診療報酬改定では、地域連携パス(大腿骨頸部骨折)に報酬がついたことから、院内のみならず院外との連携にまでパスは発展している。当院でもパスを導入する疾患が増えてきており、医療の質の向上と患者さんの満足度を高める一助となっている。

平成19年2月現在、当院で作成利用されているパスは10診療科73種類となっている。

| 診療科 | 種類 |

|---|---|

| 内科(10) | 気管支鏡検査、心臓カテーテル検査、PTCA、ペースメーカー電池交換術、シャント造設術、透析導入、ペースメーカー植込み術、HOT導入、糖尿病教育、CAG検査 |

| 小児科(2) | 胃腸炎、肺炎・気管支炎 |

| 外科(8) | ヘルニア根治術(成人)、ヘルニア根治術(小児)、PEG造設(ショート)、PEG造設(ロング)、腹腔鏡下胆嚢摘出術、胃粘膜切除術(EMR)、乳房切除術、幽門側胃切除術 |

| 整形外科(9) | 大腿骨頸部・転子部骨折(手術前、手術後)、アキレス腱断裂再建術、変形性股関節術(寛骨臼球状回転骨切術、大腿骨外反骨切術)、抜釘術(変形性股関節症、一般整形)、踵骨骨折、足関節骨折 |

| 脳神経外科(2) | 慢性硬膜下血腫除去術、脳血管造影(アンギオ) |

| 泌尿器科(3) | 経尿道的前立腺切除術、経尿道的膀胱内切除術、前立腺生検 |

| 産婦人科(31) | 開腹手術、膣式子宮脱手術、子宮円錐切除術、子宮内容除去術、化学療法*、経膣分娩*、帝王切開術*、新生児*、切迫流産、異常妊娠、双胎妊娠、妊娠中毒症、妊娠性高血圧症、頚管縫縮術、光線療法、呼吸障害児、低血糖児 |

| 眼科(1) | 白内障* |

| 耳鼻咽喉科(7) | 喉頭手術、扁桃摘出術、アデノイド切除・扁桃摘出術、鼓室形成術A、鼓膜チューブ留置術、鼻・副鼻腔手術、頭頸部手術 |

| 放射線科(3) | ESD(治療前)、ESD(治療後穿孔あり、穿孔なし)、アンギオTAE |

*バリエーションあり (パス委員会まとめ)

平成17年度に設立されたパス委員会(4回開催)が中心となり、パス大会を始めとするパスへの取り組みが行われた。平成18年5月の電子カルテ導入に際して、パス電子化を視野にいれ平成17年12月よりパス基本部会で準備をすすめ、さらにパスに精通したコアメンバー(6名)を中心に電子化に取り組み、5月の稼働時には2つのパス(白内障、ソケイヘルニア根治術)を電子化することができた。さらにコアメンバーを中心に電子化作業をおしすすめ、ほぼ半数のパスを電子化することができた。しかしながら、レジメン(化学療法パス)については、レジメン検討委員会において導入を見送るという結論となり、レジメンは稼働していない。

これらの成果発表及びパス委員のスキルアップを目的として、平成18年度も前年度に引き続き、医療マネジメント学会での演題発表2件(9月宮崎、11月大分)パス展示6件(6月横浜、9月宮崎、11月大分)など院外学会活動にも積極的に取り組んだ。

(パス委員会の開催)

- 第1回:05月10日(水曜日) 参加17名

- 第2回:07月28日(金曜日) 参加19名

- 第3回:12月05日(火曜日) 参加17名

- 第4回:02月01日(木曜日) 参加14名

| 日時 | テーマ | 発表者 | 参加総数 | 医 | 看 | 薬 | 栄 | 検放 | 事 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第3回パス大会 06年6月14日 |

電子カルテパスの説明 ソケイヘルニアパスを使用して 白内障パスを使用して |

木佐貫篤医長(病理) 橋直美看護師(4西) 三坂夢子看護師(3東) |

58 (17) |

6 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 |

| 第4回パス大会 06年10月31日 |

電子カルテパスの現況 帝王切開パス 慢性硬膜下血腫除去術パス |

木佐貫篤医長(病理) 田中博明医師(産婦) 濱井くにみ看護師(4東) 池田俊勝副医長(脳外) 畑中友紀看護師(5西) |

54 (2) |

5 | 42 | 0 | 2 | 1 | 2 |

| 第5回パス大会 07年2月6日 |

気管支鏡検査パス 経尿道的前立腺切除術パス |

平塚雄聡医長(内科) 宮崎友紀子看護師(6東) 高森大樹医師(泌尿) 大嘉田訓生看護師(4西) |

52 (4) |

3 | 39 | 0 | 2 | 2 | 2 |

出席者 医:医師 看:看護師 薬:薬剤師 栄:栄養士 検放:臨床検査・放射線技師 事:事務

参加総数の( )は院外からの参加者数

(院内外における活動など)

- 第8回日本医療マネジメント学会学術総会(2006年6月16-17日 横浜)

パス展示:化学療法(FOLFOX4)パス 橋口 奈緒美(4西)

ESD(内視鏡的粘膜下切開剥離術)パス 橋 直美(4西)

鼻副鼻腔手術パス 畑中 友紀(5西) - 第1回日本医療マネジメント学会宮崎地方会(2006年9月16日 宮崎)

一般演題:電子クリティカルパスのスムーズな導入を目指して

木佐貫 篤 (病理)

パス展示:白内障パス 川上 美知子(3東)

慢性硬膜下血腫除去術パス 橋本 萌(5西) - 日本医療マネジメント学会第5回九州山口連合大会(2006年11月24-25日 別府)

一般演題:当院における電子クリティカルパス導入への取組みについて

阿比留知子(3東)

パス展示:婦人科開腹手術パス 能勢 優子(4東) - 第8回県立日南病院祭(2006年11月26日)

概要説明とパス展示(産婦人科:開腹手術,眼科:白内障,脳神経外科:慢性硬膜下血腫除去術)

15. その他の患者サービスへの取り組み

(1)みなさんのご意見への回答

当院では、当院に対する患者さんや家族の皆さんの意見や要望等を医療の提供、患者サービスに反映させることによって、患者本位の病院運営に資することを目的として、平成14年10月から院内7カ所に投書箱(平成16年8月から「ご意見箱」に名称を変更)を設置している。

平成18年度のご意見の内容や件数は下記のとおりである。ご意見等に対する回答は院内に掲示するとともに当院ホームペ ージに掲載して周知している。

| ◇ 総件数 124件 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 【内訳】 | ①苦情 | 100件 | (職員・受付・警備・清掃他) | |

| ②要望 | 8件 | (施設整備・職員) | ||

| ③お礼 | 11件 | (職員・給食・警備) | ||

| ④その他 | 5件 | |||

(2)外来ボランティアについて

本病院における患者サービスの充実を図るため、外来ボランティアの導入を行っている。

ボランティアに活動の場を提供することにより、患者サービスの向上、病院のイメージアップ、地域にひらかれた病院を目指すこと等を目的に実施している。

現在ボランティアは1人であり各広報誌等で募集をしてるが応募は少なく、人員確保が課題となっている。

| ボランティアの人数 | 一人 |

|---|---|

| ボランティアの導入日時 | 平成13年7月16日から |

| 活動日時 | 月曜日から金曜日の午前中 |

| 主な活動内容 | エントランスホール周辺での患者さんの受付手続きの介助や診療科への案内 体の不自由なお年寄り等の車椅子乗降、移動の介助等 |

(3)栄養管理係における患者サービス

栄養管理科は、入院患者さんの一日も早い回復のため、様々な創意工夫をこらし患者さんに食を楽しんでいただくとともに食を通じて治療に関わっている。

| 適時適温給食 | 温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態で患者さんの元に食事を届けるため保温・保冷配膳車を使っている。 |

|---|---|

| 選択食 | 毎週水曜日と金曜日は選択食の日とし、朝食と昼食についてそれぞれ2種類のメニューからどちらかを選んでいただけることになっている。 |

| 糖尿病教室 | 毎週木曜日、午後2時から3時まで、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、健康運動指導士が糖尿病についてわかりやすく説明している 平成19年1月から毎週2回(火・金)午前10時から11時までの開催に変更した。 |

| たんぽぽ食 | 吐き気や食欲不振の患者に対して、嗜好を優先した食べやすい食事を提供している。 |

(4)院内イベント

入院患者の生活に変化を持たせ、より快適な入院生活を送ってもらうために、次の企画を実施した。

| イベント内容 | 開催日 | 備考 |

|---|---|---|

| ふれあい看護体験の日 | 18.07.29 | 病棟 学生22名参加 |

| こどもスケッチ大会 | 18.10.05 | 西側庭園 桜ヶ丘小学校48名参加 |

| 第8回県立日南病院祭 | 18.11.26 | エントランスホール 患者・家族等 約2,000名参加 |

| 南睦会文化祭 | 18.11.26 | 第2会議室 |

| クリスマスコンサート (日南学園合唱部、当院合唱団、看護師長合唱団等) | 18.12.25 | エントランスホール 患者・家族等 約200名参加 |

| 「やすらぎの夕べ」コンサート (小さな音楽会) | 19.03.12 | エントランスホール 患者・家族等 約100名参加 |

(5)エントランスホールの各種展示

患者さんの待ち時間対策として、エントランスホールを利用した各種展示を行っている。

平成18年度の展示状況は、次のとおり。

| 展示内容 | 展示期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 2006年「広島東洋カープ」サイン展 | 18.2.13~ 19.1.31 | |

| 「看護の日」ナイチンゲール像、花飾り | 18.5.12 | 看護自治会主催 |

| 七夕飾り | 18.6月中旬~7月上旬 | 栄養管理科短冊 |

| こどもスケッチ大会展 | 18.11.27~18.12.8 | 桜ヶ丘小学校児童生徒の 皆さんの優秀作品47点を展示 |

| 「龍」辰ちゃんみこし 展示 | 18.12.28~19.1.31 | 宮崎大学医学部学生 |

| 「宮崎大学医学生」コーナー展示 | 17.11.28~17.12.9 | 宮崎大学医学部学生 |

(6)院内テレビによる案内

外来・入院患者さん及び来訪者に、当院の様々な情報を提供する目的で院内テレビによる案内を行っている。主な内容は、病院・診療案内、糖尿病教室のお知らせ、今週の献立一覧、院内イベント案内等である。

16. 経費節減への取り組み

費用節減の方策等を検討し、各部署で業務の改善や見直しを実施するために、経営改善検討委員会に費用節減等検討部会が設置され、次のような活動を行っている。

- 各職員の費用節減に対する意識啓発を行う。

- 部会メンバーを中心に、各部署で費用削減策の取り組み目標を立て、実践活動を実行する。

- 各職員から費用節減のアイデアが日常的に出るような環境づくりを行う。

また、18年度の主な費用節減事例は、次のとおりである。

- 診療材料・消耗品等の見直し…メス替刃、消毒液、検査試薬等は同等品で安価な物品に変更した。

- 業務の改善等の見直し…手術材料等の滅菌を行うオートクレーブのランニングコストを削減するために、手術室と連携して効率的な滅菌処理を行った。

- 業務委託の見直し…医療廃棄物として処理されていた紙おむつを一般廃棄物として処理することにより、処理費用等の削減を図った。

- 職員被服購入に係る契約の見直し…単価契約から入札による一括契約に変更し、購入額の削減を図った。

- 印刷製本の見直し…両面コピーの徹底や院内の印刷機を活用した院内印刷の推進を図り、費用削減を図った。

- 郵送料(通信運搬費)の見直し…郵送については、宅配業者のメール便送付を始めた。

- 追録書籍の見直し…追録書籍について、インターネットによる検索が可能なものについて、15冊の追録書籍中14冊の加除中止を行い、費用削減を図った。

17.未収金対策への取り組み

個人負担分の医業未収金は増加傾向であり、督促状や催告状の送付、臨戸訪問による徴収を行っている。

このような厳しい状況下、平成18年度は、未収金対策部会を1回開催し、発生防止策や早期回収の方策を検討し、院内職員が連携して未収金対策に取り組んでいるところである。

平成16年度から未収金徴収員を配置し臨戸訪問、未収患者実態調査等による未収金徴収業務を実施している。

18.ノースモークでクリーンアップ研究会

(禁煙支援に関する活動)の取り組み

この研究会の目的は、「禁煙の啓発と、喫煙者に対する禁煙治療の支援の方向性を見出す」ことである。

世界禁煙デーの波に乗って、平成18年6月より活動を行っている。 平成18年度の活動内容は、

- 看護師を中心に県立看護大学教員有志の協力を得ながら月に1回ミーティングを開催。

- 喫煙についての学習会や院内の禁煙に対する環境作り。

- 喫煙者の方との意見交流会。(しゃべり場企画)

- 病院祭にて、禁煙の講演会・パンフレット配布・禁煙外来紹介・CO2測定を行う等地域の方々を含め禁煙推進活動を行った。

- 活動内容を「TQM活動」として発表した。

当院では、禁煙治療の症例はほとんどない。しかし、禁煙空間の拡大にともない意識の拡大によりさらなる喫煙予防と、喫煙者の禁煙治療の取り組みがクローズアップされてくることが予測される。そのことを、あらかじめ学習することは、これからの禁煙支援の貢献に期待ができる。

19.褥瘡対策への取り組み

院内の対策の推進を行い、褥瘡発生の予防と早期治療を目標に活動を行った。

- 毎月第4金曜日褥瘡対策委員会を開催

・予約褥瘡患者のラウンドをし、担当病棟リンクナースへアドバイスを行った。

・委員会時、リンクナースの質向上のため、学習会を行った。

・毎月の褥瘡保有率提出、他職種との情報交換 - H18年度より各病棟リンクナースを選出し活動できたことで情報共有を図ることができ、成果があった。

- 5月より電子カルテ導入となり、褥瘡対策システムの変更を浸透させ、「褥瘡管理加算」の取り漏れ防止を説明した。

- 9月1・2日埼玉市第8回日本褥瘡学会へ参加した。(山下・河野)

- 11月17日院内褥瘡研修会を開催

テーマ:褥瘡の治療・手術 講師:江良幸三先生 35名参加 - 12月13日医療連携セミナー協力

田中WOCナースの講演参加し院外看護師と交流を行った。

20.緩和ケアへの取り組み

宮崎県地域がん診療拠点病院指定に伴い、緩和ケアチームとして多職種とのチームと共に活動した。

- 定例会 毎月定例会議を開催:行事の計画、研修の報告、反省会、事例検討会など行った。

- 講演会の開催 12月2日 淀川キリスト病院

池永昌之先生の講演:「緩和ケアにおけるギアチェンジ」

参加人数 59名 医師10名 看護師37名 栄養士3名 連携室1名 院外7名

12月3日 事例検討会 3事例検討 池永先生より貴重なアドバイス頂いた。 - 研修会参加

- 日本ホスピス緩和ケア協会年次大会:愛媛県 7月 参加者 2名

- 九州エンゼルメイク研究会講習会:福岡県 10月14日 H19年2月3日

「看取る技術~実践血色メイク」 参加者 看護師6名 - 日本死の臨床研究会:大阪 11月4~5日 参加者 6名

ポスター発表 栄養科(津田)看護部(福田)

- 機関紙発行 「ほっとぴあ」2回発行(9月・3月)

- 病院祭への参加

- お茶会(抹茶とお菓子の提供)

- 緩和食展示

- イメージ療法の体験

- 医療相談

- 「患者様と家族の方の会」の継続

- 毎週水曜日16時~18時まで来院される患者、家族の方、院外よりの訪問者や入院患者相談に対応した。

- 家族会ノートでチームの連絡、情報交換を行った。

- 家族会の内容:談話・医療相談・イメージ療法・栄養相談等

- ボランティア活動

- 病棟訪問、病棟より依頼のあった患者、家族の方のケア

- 外泊・在宅を訪問・電話訪問で支援した

- 南那珂在宅ケア研究会 H18.7月事例発表 4西病棟 H19.2月 栄養管理科発表(たんぽぽ食)

21.救急・災害看護グループの取り組み

救急においては過去の活動により基盤作りができてきているため、今年度は頻発する災害に備えるため各フロアー1名ずつ選出し、8名で活動を始めた。全職員を対象に災害についてのアンケートを実施、また看護部においては緊急連絡網を使用しての訓練を行い評価した結果、今後の様々な課題が明らかになった。次年度は評価した課題を達成できるよう活動していきたいと思う。 主な活動内容は以下のとおりである

- 防災についてのアンケートを全職員(委託を含む)に実施:6月

- 日南市防災訓練参加:8月27日 宮浦にて 3名

- 災害支援ナース育成研修:8月、11月 1名

- 緊急連絡網テスト 看護部全部署にて:9月実施

- 院内看護師向けBLS研修:10月7日 3名スタッフとして 受講者12名

- 病院祭子供のための医学展にて救急部門担当:11月26日

- 救急学会参加:12月 1名

- 1・2年目生へ救急看護についての研修

日南病院年報

平成18年度(平成18年4月1日~平成19年3月31日)

更新日:2008年6月13日

平成18年度年報発刊に際して

平成18年度は県政のみならず当院にとっても文字通り激動の1年でした。4月の地方公営企業法全部適用に伴う病院局の発足に始まり、8月の中期経営計画の策定、10月の病棟再編と7対1入院基本料施設基準獲得、1月には当院独自の中期経営計画アクションプランの策定を行いました。平成18年度はまさに県立日南病院が新しい体制の下で病院の改革に乗り出したスタートの年でもありました。

医師不足の他に、地域の少子高齢化や人口減少も一因ですが、年々入院患者数や病床稼働率は減少し続け、身の丈に合った病床数にしようということで、残念なことでしたが6階西病棟を休床に致しました。しかしこのために人件費の削減と共に相対的に看護師数の比率が上がり、入院基本料に7対1加算が出来るようになりました。そしてこの他にも職員一丸となったコスト削減の努力が実り、前年度よりも単年度赤字額は減少し、中期経営計画の平成18年度目標値を上回る経営改善を達成できました。

しかしながら、退職医師に大学医局からの補充がなかったことと、延べ患者数がさらに減少したこともからまり、平成18年度下期から7対1加算が取れたことを加味しても、医業収益は更に前年度割れを示しています。そんな中で平成18年7月から当院皮膚科に江良幸三医師が赴任され、それまで当地にはなかった形成外科診療を開始されると、皮膚科の入院患者数や入院収益が大幅に増加したことは特筆すべきことでしょう。同様の成果は平成19年4月から循環器内科医が増員され、循環器科を開設すると、とたんに入院患者数が回復傾向を示し始めたことにも現れており、良質な医師の確保がいかに病院経営に重要であるかを改めて痛感させられた次第です。

今後とも医師の確保、欠員の補充に努力を重ねる所存ですが、一方憂慮すべき事態が全国的に起こっています。小松秀樹氏著の「医療崩壊」で紹介された「立ち去り型サボタージュ」という現象です。医師の絶対数不足による労働基準法違反の過酷な労働条件で疲弊した勤務医が、患者・家族からの理不尽な要求やクレームでモチベーションを喪失し、病院を辞めて開業したり転職してゆくという現象です。医師を新たに確保する一方で現職医師が辞めてゆくのでは元も子もありません。

当院でも常勤医がこれ以上減少しないように、勤務体制の見直しや救急医療のあり方を地域と共に再検討すべき時期に来ているように思われます。中期経営計画で示されているように、確かに県立日南病院の経営改善は焦眉の急な問題です。しかしこれを急ぐ余り職員の医療に対するモチベーションを喪失させてしまうのでは、病院自体の存立が危うくなり本末転倒です。県立日南病院の職員が、この病院で働くことに喜びと生き甲斐を感じるような、そんな労働環境にするためにもっと定員枠を増やしコストを掛けても良いのではないか、病院の存続を考えた改革の長期的視野に立てば、たとえ短期的に経営改善目標値を達成できなくとも、院長の状況判断と責任に於いて一時的に人件費削減の手綱を緩めても良いのではないか、そのような考えが去来する昨今です。

今手にしておられる平成18年度の年報は、県立日南病院の経営改革初年度の足跡です。行間には職員の血のにじむような努力の跡が伺われます。2年目のハードルは更に高く、それを越えるのは容易ではありません。数歩後退した所から助走をつける必要があるかも知れません。この年報をご覧になり、南那珂医療圏において県立日南病院がどのような役割を果たして行けばよいのか、その存在意義を改めてお考え頂ければ幸いです。

最後に、年報の編纂にご尽力頂いた医療連携科の木佐貫医長と庶務担当スタッフに深謝いたします。

平成19年11月

脇坂信一郎

第1章 病院の概要

1.病院の概要

(1)所在地

日南市木山1丁目9番5号

(2)開設年月日

昭和23年9月1日

(3)現施設新築年月日

平成10年2月24日

(4)診療科目

内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、神経内科、麻酔科、精神科、心療内科

(計16診療科、リハビリテーション科は兼任、内心療内科・精神科は休診)

(5)許可病床数

一般336床、感染症4床、合計340床

(6)診療報酬

一般病棟入院基本料Ⅰ群入院基本料1

(2対1以上、平成16年4月1日から)

(7対1以上、平成18年10月1日から)

(7)施設の規模

土地 36,046.23㎡

建物 23,642.06㎡

駐車場

外来 283台

職員 233台

(8)診療日案内

- 受付時間

新患(はじめての方) 午前8時30分から午前11時まで

再診(2回目以降の方)午前8時30分から午前11時まで - 予約の方は、予約日・時間に来院ください。

- 診療科により、診療日等が異なりますので、事前にお問い合わせください。

- 急患の場合は随時受け入れていますが、事前に連絡をお願いします。

- 土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休診です。

(9) 病院の沿革

| 昭和23年9月 | 日本医療団南那珂病院を買収して「県立油津病院」を開設 初代院長 泉谷武近氏 就任 診療科2科(内科、外科) 病床数 40床 10月に産婦人科増設(3科) |

|---|---|

| 昭和24年1月 | 2代院長 中川太郎氏 就任 耳鼻咽喉科増設(4科) |

| 昭和24年9月 | 眼科増設(5科) |

| 昭和25年1月 | 日南市の発足で、「県立日南病院」に改称 |

| 昭和26年7月 | 日南市木山に移転 第1期工事竣工 結核病棟含め100床 |

| 昭和27年8月 | 第2期工事竣工 診療管理棟、手術棟、病棟 病床数150床 |

| 昭和28年10月 | 第3期工事竣工 病棟、看護婦宿舎 病床数200床 |

| 昭和29年4月 | 皮膚泌尿器科の増設(6科) |

| 昭和30年4月 | 准看護学院併設(生徒数20名) |

| 昭和30年12月 | 第4期工事竣工 病棟増設 病床数320床 |

| 昭和32年1月 | 小児科の増設(7科) 看護婦寄宿舎竣工 |

| 昭和33年4月 | 霊安室の増設 |

| 昭和33年7月 | 整形外科の増設(8科) |

| 昭和36年11月 | 第2次1期工事竣工~病棟改築 病床数356床(うち 結核50、伝染20) 放射線科増設(9科) |

| 昭和37年8月 | 第2次2期工事竣工~診療管理棟完成 |

| 昭和38年7月 | 給食ボイラー棟竣工 病床数変更→406床(一般286、結核100、伝染20) |

| 昭和39年4月 | 皮膚泌尿器科→皮膚科、泌尿器科に分科(10科) 医師公舎第1期竣工 |

| 昭和40年6月 | 3代院長 弓削静彦氏 就任 |

| 昭和41年2月 | 医師公舎2期工事竣工 麻酔科の増設(11科) 病床数変更~結核-50床(一般336、結核50、伝染20) |

| 昭和42年4月 | 看護婦宿舎の竣工(鉄筋3階) |

| 昭和43年4月 | 日南高等看護学院、学生寮の竣工(鉄筋4階) |

| 昭和44年4月 | 脳神経外科の増設(12科) 診療棟及び病棟の増改築(9月) |

| 昭和46年9月 | 伝染病床の廃止→(一般336床、結核25床) |

| 昭和47年7月 | 4代院長 松下博良氏 就任 |

| 昭和59年10月 | 結核病床の廃止→一般336床のみ |

| 平成 元年7月 | 医長公舎竣工(鉄筋3階) |

| 平成2年4月 | 5代院長 藤崎俊一氏 就任 |

| 平成4年3月 | 病院改築の基本設計を委託 |

| 平成5年3月 | 医師公舎竣工(鉄筋3階) |

| 平成6年10月 | 病院改築の実施設計完成 |

| 平成7年9月 | 新築工事に着手 |

| 平成9年11月 | 本体工事完成 |

| 平成10年2月 | 新病院へ移転、オープン神経内科、精神科の増設(14科) |

| 平成10年4月 | リハビリテーション科の増設(15科) |

| 平成11年3月 | 看護婦宿舎竣工(鉄筋3階) |

| 平成11年4月 | 6代院長 柴田紘一郎氏 就任心療内科の増設(16科) |

| 平成11年10月 | 感染症4床の設置 |

| 平成12年3月 | 医師公舎竣工(鉄筋3階) |

| 平成16年4月 | 精神科・心療内科休診 |

| 平成17年3月 | 災害用備蓄倉庫竣工 |

| 平成18年3月 | 災害用受水槽増設 |

| 平成18年4月 | 7代院長 脇坂信一郎氏 就任 |

| 平成18年7月 | 皮膚科を皮膚科・形成外科に変更 |

| 平成18年10月 | 6階西病棟休床(一般277床、感染症4床) |

(10)組織機構

(11)職員数(平成18年4月1日現在)

| [医療部門] | 72人(70) | |

|---|---|---|

| 医師 (臨床研修医) | 44人(42) 10人含む | |

| 薬剤師 | 7人(7) | |

| 放射線技師 | 8人(8) | |

| 臨床検査技師 | 9人(9) | |

| 理学療法士 | 3人(3) | |

| その他の医療技術者 | 6人(1) | |

| [看護部門] | ||

| 看護師 | 212人(201) | |

| [給食部門] | ||

| 管理栄養士 | 4人(4) | |

| [管理部門] | 18人(18) | |

| 事務員 | 14人(4) | |

| 技術員 | 4人(4) | |

| [合計] | 325人(293) |

診療日の案内

- 受付時間

新患(はじめての方) 午前8時30分から午前11時まで

再診(2回目以降の方)午前8時30分から午前11時まで - 予約の方は、予約日・時間に来院ください。

- 診療科により、診療日等が異なりますので、事前にお問い合わせください。

- 急患の場合は随時受け入れていますが、事前に連絡をお願いします。

- 土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休診

2.病院事業の執行状況及び事業実績

当病院は、昭和23年の開設以来、日南串間医療圏域における公的医療機関として運営してきたが、高度化する地域住民のニーズに応えるため平成10年2月に現在地に移転し、ICU(集中強化治療室)・CCU(冠動脈疾患集中治療室)・NICU(新生児集中治療室)の整備を行い、高度医療機器を充実し、地域社会に貢献する中核病院として質の高い医療サービスの確保に努めている。

平成18年度は、DPCの導入を視野に入れ平均在院日数の短縮に取り組み、17.6日と平成17年度に比べ2.4日間の短縮を図ることができた。また、平均在院日数の短縮に伴う延べ患者数の減少から、平成18年10月より6階西病棟の50床を休床とし、281床での入院治療体制に変更した。また、情報の共有及びより質の高い医療提供を目指して、平成18年5月より電子カルテシステムの導入運用を開始した。

そのほか、皮膚科を皮膚科・形成外科に変更し、形成外科を開設したことや、病棟施設の改修、「県立日南病院祭」の開催等、地域のニーズに対応した取り組みを続けている。

経営状況は、収益については、入院患者数が前年度比で10,947人減少したこともあり、入院収益は2,958,592,589円と前年度に比べ223,532,081円減少した。

また、外来患者数は前年度比で22,953人減少したこともあり、外来収益は958,599,052円と前年度に比べ 82,232,911円減少した。これにより、医業収益は4,174,902,852円と前年度に比べ334,959,128円の減となった。

次に、費用については、退職給与金の減少による給与費の減少、患者減少による材料費の減少、医療機器の減価償却費が減少したため、医業費用は5,261,239,616円と前年度に比べ464,876,413円の減となった。

- ア.患者の利用状況は、延入院患者数は88,208人、延外来患者数は117,725人で、1日平均患者数を前年度と比較すると、入院患者数が30人減の242人、外来患者数が96人減の481人であった。

- イ.経営収支の状況は、病院事業収益が前年度と比べて6.4%減の5,014,839,838円に対して、病院事業費用が前年度と比べて7.5%減の5,750,336,751円となり、その結果735,496,913円の当年度純損失を計上した。

(1)患者の状況

| 区分 | 18年度 | 17年度 | 増減 |

|---|---|---|---|

| 入院患者数 | 88,208人 | 99,155人 | △10,947人 |

| (一日当たり) | (242人) | (272人) | (30人) |

| 外来患者数 | 117,725人 | 140,678人 | △22,953人 |

| (一日当たり) | (481人) | (577人) | (△96人) |

| 許可病床利用率 | 71.1% | 79,9% | △8.8ポイント |

| 稼働病床利用率 | 79.1% | 82,3% | △3.2ポイント |

| 平均在院日数 | 17.6日 | 20,0日 | △2.4日 |

(2)医療器械の整備状況

平成18年度は、CR用立体撮影台画像読み取り装置等の整備を行い、平成17年度に更新したCRシステムと連携したネットワークを構築した。

(3)治療の状況

| 手術件数 | 3,242件 | |

|---|---|---|

| 分娩件数 | 229件 | |

| 解剖件数 | 2件 | |

| 放射線件数 | 311,685件 | |

| 人工透析件数 | 実患者数 | 60人 |

| 延透析回数 | 2,586回 | |

| 理学療法件数 | 延件数 | 16,153件 |

| 一日当たり | 66.2件 | |

| 臨床検査件数 | 入院 | 191,294件 |

| 外来 | 388,242件 | |

| 処方せん枚数 | 外来処方せん 枚数 | 71,079枚(約289枚/日) |

| 院外処方せん枚数 | 66,396枚 | |

| 院外処方せん発行率 | 93.2% | |

| 入院処方せん 総数 | 29,104枚(約118枚/日) | |

| 注射オーダ受付数 | 168,044件 | |

| 個人(セット)払出数 | 25,121件 | |

| 薬剤管理指導状況数 | 服薬指導件数 | 763枚(月平均63.5件) |

| 給食の状況 | 延食数 | 211,559食 |

| 一日当たり | 580食 | |

| (栄養指導件数) | 入院 個別 | 3,509件(うち病棟訪問3,044件) |

| 集団 | 469件 | |

| 外来 個別 | 95件 | |

| 集団 | 81件 |

(4)経営状況(決算の推移)一覧表

| 予算科目 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 病院事業収益 | 6,178,502 | 6,405,565 | 6,061,169 | 5,606,665 | 5,703,897 | 5,453,421 | 5,356,309 | |

| 医業収益 | 4,970,444 | 5,289,057 | 5,085,648 | 4,693,711 | 4,717,676 | 4,615,219 | 4,509,862 | |

| 入院収益 | 3,219,787 | 3,428,160 | 3,323,488 | 3,396,576 | 3,315,998 | 3,318,028 | 3,182,125 | |

| 外来収益 | 1,491,482 | 1,599,004 | 1,483,336 | 1,016,242 | 1,105,391 | 1,008,648 | 1,040,832 | |

| 一般会計 負担金 | 110,827 | 113,137 | 140,078 | 137,232 | 152,933 | 157,325 | 170,499 | |

| その他 医業収益 | 148,348 | 148,756 | 138,746 | 143,661 | 143,354 | 131,218 | 116,406 | |

| 医業外収益 | 1,208,058 | 1,110,325 | 975,521 | 912,954 | 986,221 | 838,202 | 846,447 | |

| 一般会計 負担金 ・補助金 | 1,105,157 | 1,099,349 | 971,536 | 909,274 | 942,271 | 828,181 | 834,140 | |

| その他 医業外収益 | 102,901 | 10,976 | 3,985 | 3,680 | 43,950 | 10,021 | 12,307 | |

| 特別利益 | 0 | 6,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 病院事業費用 | 7,439,287 | 7,591,888 | 7,208,907 | 7,185,935 | 6,730,818 | 6,189,615 | 6,218,017 | |

| 医業費用 | 6,809,188 | 6,963,372 | 6,612,880 | 6,637,058 | 6,209,125 | 5,688,712 | 5,726,116 | |

| 医業外費用 | 630,099 | 628,516 | 596,027 | 548,877 | 521,693 | 500,903 | 491,901 | |

| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 収支差 (当年度純利益) | -1,260,785 | -1,186,323 | -1,147,738 | -1,579,270 | -1,026,921 | -736,0194 | -861,708 | |

| 償却前利益(非現金費用を控除) | 64,378 | 165,280 | 175,057 | -302,881 | 179,809 | 233,919 | -46,726 | |

| 累積欠損金 | 4,441,765 | 5,628,088 | 6,775,826 | 8,355,096 | 9,382,017 | 10,118,211 | 10,979,918 | |

| 一般会計からの 繰入金合計 | 1,215,984 | 1,212,486 | 1,111,614 | 1,046,506 | 1,095,204 | 985,506 | 1,004,639 | |

| 非現金 費用 | 減価償却費 | 4,970,444 | 5,289,057 | 5,085,648 | 4,693,711 | 4,717,676 | 4,615,219 | 4,509,862 |

| 資産減耗費 | 3,428,160 | 3,323,488 | 3,396,576 | 3,315,998 | 3,318,028 | 3,182,125 | ||

| 繰延勘定償却 | 1,208,058 | 1,110,325 | 975,521 | 912,954 | 986,221 | 838,202 | 846,447 | |

| 計 | 1,325,163 | 1,351,603 | 1,322,795 | 1,276,389 | 1,206,730 | 970,113 | 814,982 |

3.院内の主な行事

(1)定例会

| ・病院運営会議(毎月第1・第3月曜日 応接室) ・経営改善検討委員会(年3回 講堂) ・医局会(毎月第3水曜日 講堂) ・代表者会議(毎月第4木曜日 講堂) ・衛星遠隔研修(毎月第4木曜日 講堂) ・臨床懇話会(毎月第3水曜日 講堂) ・役職会(毎週木曜日 第1会議室) ・院内感染症対策委員会(毎月第2木曜日 第1会議室) ・リスクマネージメント部会(毎月第2金曜日 第1会議室) ・薬事委員会(毎奇数月第2水曜日 講堂) ・診療材料検討委員会(年4回第1会議室) ・業務委託関係者連絡会議(偶数月第4金曜日第1会議室) ・師長会議(毎月第1・第3火曜日 看護部) ・主任会(毎月第1金曜日 第2会議室) ・教育部会議(毎月第2火曜日 第2会議室) ・看護記録検討委員会(毎月第4木曜日 第2会議室) |

(2)主な行事

| 18年4月 | ・病院局発足式(3日) ・辞令交付式(3日 講堂) ・平成18年度当初予算及び平成18年度決算説明会(7日県庁) ・日南地区官公庁連絡協議会(24日 ホテルシーズン日南) ・県議会生活福祉常任委員会(27日 県議会) |

|---|---|

| 18年5月 | ・電子カルテシステム運用開始(1日) ・院長と各診療科との意見交換(1日~10日) ・平成17年度決算ヒアリング(11日県庁) ・医療事故公表基準策定委員会(12日 県庁) ・県議会生活福祉常任委員会県南調査(18日 講堂) ・「看護の日」ナイチンゲール像、花飾り(12日 エントランスホール) ・広報編集委員会(23日 講堂) |

| 18年6月 | ・監査事務局監査(5日~7日 第1会議室) ・病院局最高経営会議(6日 県庁) ・医療事故公表基準策定委員会(7日 県庁) ・自衛消防訓練(13日~16日 病棟) ・全国自治体病院協議会宮崎県支部総会(15日県立延岡病院) ・監査委員監査(19日 第2会議室) ・献血 いずみ号(19日 北入口) ・七夕飾り(26日~7月7日 エントランスホール他) ・県議会生活福祉常任委員会(27日 県議会) ・全国自治体病院協議会九州地方会議(30日 宮崎市) |

| 18年7月 | ・がん拠点病院運営委員会(4日 第2会議室) ・3公立病院意見交換会(5日 中部病院) ・九州厚生局医事課長臨床研修指定病院視察(6日) ・救急救命士気管挿管実習修了式(7日 講堂) ・医療事故公表基準策定委員会(12日 県庁) ・臨床研修病院研修管理委員会(19日 講堂) ・串間市長・市議会議員不在者投票(21日 各病棟) ・県議会生活福祉常任委員会(25日 県議会) ・ふれあい看護体験2006(27日 院内) |

| 18年8月 | ・臨床研修病院説明会(3日 宮崎市) ・南那珂地区人権同和問題研修会(3日日南総合庁舎) ・最高経営会議(11日 県庁) ・栄養管理委員会(11日第1会議室) ・費用節減等検討委員会(17日第2会議室) ・病院事業評価委員会(18日 県庁) ・南睦会総会(29日講堂) ・平成19年度当初予算編成説明会(31日 県庁) ・職員接遇研修会(31日 日南総合庁舎) |

| 18年9月 | ・病院事業中期経営計画説明会(5日 講堂) ・宮崎大学医学部・宮崎県連携推進会議(8日 宮崎大学) ・救急の日 ・県議会生活福祉常任委員会(21日 県議会) ・病棟再編による患者等移動(26日~28日病棟) ・平成17年度県立病院事業会計決算審査(28日 講堂) ・情報セキュリティ監査(28日 事務部) ・消防設備点検(5日~11日 院内) |

| 18年10月 | ・生活福祉常任委員会決算審査(2日県議会) ・第4回県立日南病院子供スケッチ大会(5日 院内) ・医療事故公表基準策定委員会(5日 県庁) ・医療監視(6日 講堂) ・平成19年度当初予算要求総括ヒアリング(18日 県庁) ・接遇講座(26日 講堂) ・患者サ-ビス検討部会(30日 第1会議室) |

| 18年11月 | ・インシデント報告会(1日講堂) ・クリーンアップ宮崎(12日 各地) ・生活福祉常任委員会(7日県議会) ・患者サ-ビス検討部会(7日 第1会議室) ・「患者満足度調査」入院・外来患者アンケート調査実施 ・あり方プロジェクト会議(13日 第2会議室) ・診療報酬請求部会(13日 第1会議室) ・未収金検討部会(14日 第1会議室) ・放射線教育訓練講習会(16日講堂) ・第8回県立日南病院祭(26日 院内) ・第4回県立病院子供スケッチ大会表彰式(30日 応接室) |

| 18月12月 | ・臨時地方連絡協議会(4日日南総合庁舎) ・費用節減等検討部会(11日 第2会議室) ・生活福祉常任委員会(13日県議会) ・放射線安全委員会(15日 第1会議室) ・外部評価委員会(21日 県庁) ・県立日南病院クリスマスコンサート(25日 エントランスホール) ・仕事納め式(28日 講堂) |

| 19年1月 | ・院内(使用許可区域内)携帯電話使用開始(4日) ・仕事始め式(4日 講堂) ・3公立病院意見交換会(11日串間市民病院) ・献血 いずみ号(18日 北入口) ・宮崎県知事選挙不在者投票(18日 各病棟) ・日南地区官公庁連絡協議会(24日 南郷町) ・DPCセミナー(24日 講堂) ・中期経営計画アクションプラン説明会(26日 講堂) |

| 19年2月 | ・院内禁煙開始(1日) ・栄養管理委員会(1日 第1会議室) ・広報編集委員会(6日 第1会議室) ・交通安全法令講習会(14日 講堂) ・DPC講演会(16日 講堂) ・国税(所得税)調査(19日~23日 第1会議室) ・防災対策委員会(20日講堂) ・がん拠点病院委員会(20日 第2会議室) ・TQM活動院内報告会(22日 講堂) ・医療事故防止対策委員会(22日 講堂) ・総合防災訓練(27日 院内) ・生活福祉常任委員会(28日県議会) |

| 19年3月 | ・救急委員会(1日 第1会議室) ・あり方委員会(2日 講堂) ・リスクマネージメント操作研修会(5日第1会議室) ・広報編集委員会(6日 第1会議室) ・「やすらぎの夕べ」コンサート(12日エントランスホール) ・TQM活動成果県大会(13日 講堂) ・安全衛生委員会(14日 第2会議室) ・教育研修委員会(16日 第1会議室) ・院内表彰式(院内顕彰委員会)(19日及び22日 応接室) ・医療ガス安全管理委員会(19日 講堂) ・倫理講演会(26日 講堂) ・患者サ-ビス検討部会(27日 第1会議室) ・診療報酬請求部会(27日第1会議室) ・医療事故防止対策委員会(28日 講堂) |

4.院内各種組織

| 名称 | 構成員 | 目的 | 開催 回数 |

|---|---|---|---|

| 病院運営会議 | 院長、副院長、医局長、事務局長、事務次長、薬剤長、総看護師長 | 病院の管理運営の基本方針及び重要事項について審議する。 | 19 |

| 医局会 | 全ての医師 | 医師の連帯を図る。 | 10 |

| 代表者会議 | 院長、副院長、医局長、各診療科代表者、事務局長、事務次長、医事課長、薬剤長、総看護師長 | 各科相互の情報交換を行い連携を図るとともに、病院職員間の意思疎通を図る。 | 12 |

| 役職会 | 事務局長、事務次長、副総看護師長、リハビリ科等各部門科長・各係長 | 各職場の情報交換を行い連携を図る。 | 45 |

| 倫理委員会 | 院長、副院長、診療科医師、事務局長、総看護師長、院外の学識経験者 | 院内で行われる医療行為及び医学の研究が倫理的、社会的観点から推進されるよう、その内容を審査する。 | 0 |

| 院内顕彰委員会 | 病院運営会議と同じ | 院内職員及び団体が患者サービス及び院内活性化に顕著な活動、業績をあげたときに表彰を行う。 | 1 |

| 経営改善検討委員会 | 院長、副院長、診療科部長、医局長、総看護師長薬剤科他各部門 | 経営改善を図るための各種対策について審議する。 | 4 |

| 患者サービス検討部会 | 医師、看護科、各部門代表、事務部門 | 院内・院外環境の改善、外来患者の待ち時間短縮、職員の接遇研修等を検討する。 | 3 |

| 診療報酬請求等検討部会 | 医師、薬剤科、看護科、事務部門 | 請求漏れ防止策、査定減対策等の検討を行う。 | 1 |

| 費用節減等検討部会 | 医師、看護科、各部門代表、事務部門 | 材料費、経費等について費用節減策を検討し、病院経営の改善に資する。 | 3 |

| 未収金対策等検討部会 | 看護科、事務部門 | 未収金の発生防止対策をたてるとともに、発生した未収金の早期回収の諸方策を検討する。 | 1 |

| 広報編集委員会 | 診療科医師、事務次長、薬剤科、臨床検査科、看護科、栄養管理科、庶務係長 | 地域住民に信頼され親しまれる医療機関を目指すとともに、地域医療レベルの向上に貢献するため広報について協議する。 | 3 |

| 外来ボランティア運営委員会 | 事務次長、副総看護師長、看護科、医事係 | ボランティア活動の場を提供することにより患者サービスの向上、病院のイメージアップ、地域に開かれた病院を目指す。 | 0 |

| 医療機器等機種選定委員会 | 院長、副院長、事務局長、事務次長、医事課長、用度係長、総看護師長、購入予定部門代表 | 医療機器等の適正な購入を図る(300万円以上)。 | 1 |

| 診療材料検討委員会 | 麻酔科、内科、外科、脳神経外科、放射線科医師、事務局長、副総看護師長、薬剤科、医事課長、用度係長、サプライセンター | 診療材料の採用等に関する事項を審議し、適正な業務執行を図る。 | 4 |

| 院内感染症対策委員会 | 院長、副院長、診療科医師、臨床検査科、薬剤科、看護科、事務部門 | 院内における感染症をサーベランスし、院内感染防止を始めとする各種感染予防対策について協議実施を行う。 | 12 |

| 臨床検査委員会 | 診療科代表医師、臨床検査科、看護科、事務部関係者 | 臨床検査業務の院内での有効活用に関する協議を行う。 | 0 |

| 輸血療法委員会 | 診療科代表医師、臨床検査科、薬剤科、看護科、事務部関係者 | 輸血に関する事項を審議する。 | 5 |

| 放射線安全委員会 | 診療科医師、放射線科、看護科、事務部門 | 放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保する。 | 1 |

| 手術室運営委員会 | 各診療科代表、手術室看護師長 | 手術室の運営、改善及び手術(麻酔)の予定作成について検討する。 | 1 |

| 集中治療室運営委員会 | 集中治療室室長、診療科医師、集中治療室看護師長・主任看護師 | 集中治療室での患者管理が安全かつ適正に行うことについて検討する。 | 2 |

| 褥瘡対策委員会 | 皮膚科医師、副総看護師長、主任看護師、専門領域研修参加看護師、薬剤部、栄養管理科、医事係 | 適切な褥瘡予防対策をとり、発生を防止するとともに褥瘡対策の啓蒙活動を行い、院内教育を推進する。 | 11 |

| 栄養管理委員会 | 内科部長、外科・小児科医師、総看護師長、各病棟看護師長、看護補助員、事務部関係者、栄養管理科 | 栄養管理業務の円滑な運営を図るため、研究、協議し、意見を院長に具申する。 | 2 |

| 医療事故防止対策委員会 | 診療科部長・医長、臨床検査科医長、薬剤長、総看護師長、事務局長、医事課長 | 院内における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立する。 | 3 |

| リスクマネージメント部会 | 医師、事務次長、看護科、薬剤科、栄養管理科、臨床検査科、放射線科 | 医療事故防止対策を実効あるものにするため、事故の原因分析や事故防止の具体策等について調査・検討を行う。 | 12 |

| 医療ガス安全管理委員会 | 診療科医師、薬剤科、看護科、用度係長、整備係長 | 医療ガス設備の安全管理を図り、患者の安全を確保する。 | 1 |

| 入退院委員会 | 診療科医師、副総看護師長、看護科、会計係長、医事係 | 患者の入退院に関する事項を検討し、円滑な入退院ができるように検討・提言する。 | 1 |

| 診療録管理保管委員会 | 診療科医師、看護科、中央カルテ室、医事係 | カルテの管理に関し、法令等で定めるもののほか、必要な事項を定める。 | 1 |

| 地域医療連携委員会 | 診療科医師、薬剤科、看護科、医事係 | 地域医療の連携を推進することにより、患者サービスの向上に努める。 | 0 |

| 図書委員会 | 診療科医師、副総看護師長、薬剤科、臨床検査科、放射線科、リハビリテーション科、看護科、庶務・用度係長 | 図書室の適正な運営の充実を図って職員の資質向上に寄与する。 | 0 |

| 診療情報提供委員会 | 診療録管理室長、事務局長、事務次長、医事課長、薬剤長、医療相談室長、総看護師長、診療科医師 | 診療情報の提供に対する可否等の意見を病院長に答申し、適切な診療情報提 供を行う。 | 1 |

| 安全衛生委員会 | 院長、医局長、事務局長、事務次長、総看護師長、組合推薦委員、庶務係長 | 職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。 | 1 |

| 防災対策委員会 | 診療科医師、事務局長、総看護師長、事務次長、薬剤長、検査科技師長、放射線科主任、リハビリテーション科主査、医事課長 、栄養管理科主任、事務部各係長 | 防災知識の向上と訓練を通じて、職員、患者の安全を確保する。 | 1 |

| 薬事委員会 | 副院長、診療科代表医師、事務局長、薬剤長、総看護師長、医事課長 | 医薬品の適正かつ効率的な管理運営を図る。 | 6 |

| 治験審査委員会 | 副院長、内科部長、外科部長、整形外科部長、産婦人科部長、医局長、事務局長、薬剤長、総看護師長、放射線科技師長、臨床検査科技師長、外部委員 | 医薬品の臨床試験の実施可否等を審議する。 | 0 |

| 救急委員会 | 外科・内科・脳神経外科・小児科・整形外科医師、地域連携、副総看護師長、副薬剤長、検査科技師長、放射線科技師長、事務次長 | 県立日南病院救急医療運営要綱に基づく県立日南病院の救急医療の円滑な運営と適正な管理を図る。 | 2 |

| 教育研修委員会 | 院長、副医局長、事務次長、薬剤長、副総看護師長、臨床検査科技師長、放射線科技師長 | 職員の資質の向上を図り、良質な医療の提供、患者サービスの向上に資する。 | 1 |

| 病院機能評価委員会 | 院長、副院長、院内各部門代表者 | (財)日本医療機能評価機構が行う病院機能評価認定証の取得を通じて病院機能の向上に資する。 | 0 |

| 献立検討委員会 | 栄養士、調理師 | 献立内容と食器等について検討する。 | 4 |

| 地域がん拠点病院運営委員会 | 外科医長、内科医長、薬剤長、診療録管理室長、栄養管理科士長、放射線科医長、総看護師長、臨床検査科医長、緩和ケアチーム(師長)、事務局長、医事課長、医事係、地域連携室、ニチイ学館 | 地域住民が日常生活圏で質の高い全人的ながん医療を受けることができる体制を整備し、拠点病院の運営について検討する。 | 3 |

| 日南病院在り方検討プロジェクトチーム会議 | 院長、副院長、外科部長、内科医長、臨床検査科医長、総看護師長、薬剤長、事務局長、事務次長 | 県立日南病院における様々な問題点、課題等の調査検討を行う。 | 2 |

| 師長会議 | 総看護師長、副総看護師長、看護師長 | 看護管理上の施策・方針を協議し決定する。看護の質向上を目差して病棟等の運営管理の共通理解を深める。 | 23 |

| 主任会議 | 総看護師長、主任看護師 | 師長を補佐し主任としてどうかかわっていくか等、情報交換し検討する。看護実践のリーダーとして質向上を目差す。 | 11 |

| 教育部会議 | 副総看護師長、看護師長、主任看護師 | 看護職員の資質の向上と業務に対する意欲の高揚を図る。業務内容の充実を図るための教育・研修を計画、実施する。 | 11 |

| 臨地実習指導者会 | 副総看護師長、臨床指導者、各学校教務 | 看護学生の臨床指導の向上及び指導者の研鑽に努める。各学校の実習計画の把握と反省会を通し、実習上の問題の解決を図る。看護基準・指導要領の見直しを継続 | 2 |

| 看護基準・手順委員会 | 副総看護師長、看護師長 主任看護師、看護師 | 看護に必要な基本的な手順・基準を検討するとともに見直しや、必要とする手順・基準の作成を行う。 | 4 |

| 看護記録推進委員会 | 副総看護師長、看護師長主任看護師、各部署看護師 | 看護記録のあり方を検討し、記録の充実を図り看護の質の向上に努める。 | 11 |

| 看護研究委員会 | 副総看護師長、教育担当師長、教育担当主任看護師、看護師 | 看護現場の問題を研究的視点で見ることができ、創造的に解決できる。病院全体の問題としてとらえることができる。 | 8 |

| 接遇委員会 | 副総看護師長、看護師長、主任看護師、看護師 | 看護の視点で接遇をとらえ、あたたかく良質な看護サービスが提供できるように、実践の指導的役割ができる。 | 4 |

| 感染看護研究会(ICT) | 副総看護師長、看護師長、専門領域研修参加看護師 | 感染看護研修で学んだ知識・技能を実践の場で生かすことができる。 サーベランス活動を通して、院内感染対策活動を推進する。 | 11 |

| 緩和ケア看護研究会 | 副総看護師長、看護師長、主任看護師、専門領域研修参加看護師 | 職種間の連携をとり、情報の収集や啓蒙を行うとともに緩和ケアにおける質の向上を図る。 | 11 |

| 救急看護研究会 | 副総看護師長、専門領域研修参加看護師 | 救急看護に関する専門的な知識・技術を看護実践に活かし、救急看護の質の向上を図る。 | 11 |

| 糖尿病看護研究会 | 副総看護師長、看護師長、専門領域研修参加看護師 | 糖尿病看護に関する専門的な知識を活かし指導的役割を発揮する。糖尿病患者のQORの向上のための実践における推進者となる。 | 11 |

| リエゾン精神看護研究会 | 副総看護師長、看護師長、専門領域研修参加看護師 | 精神看護の知識・技術をその他の領域の看護に適用し、スタッフ間の連携を図り質の高い看護サービスを提供する。 | 11 |

| がん化学療法研究会 | 副総看護師長、専門領域研修参加看護師 | がん化学療法について専門的な知識を活かしスタッフに提供する。がん化学療法看護チームの活動を通じてがん患者やその家族に対して、質の高い看護が提供できる。 | 11 |

| パス委員会 | 副総看護師長、看護師長、看護師 | チーム医療による質の高い医療を効率的に提供し、患者満足度を高めるために、パス(クリティカルパス・クリニカルパス)の導入推進、円滑な運用、職種間の調整を行う。 | 4 |

5.電子カルテシステムの導入について

平成18年5月1日から、電子カルテシステム(富士通 HOME/EGMAIN-EX)の運用を開始した。このシステムは、電子カルテを中心として以下のシステムで構築されている。

- オーダーエントリーシステム

- 電子カルテシステム

- 看護師勤務管理システム

- 看護師支援システム

- 病診連携システム

- 手術室管理システム

- リハビリテーションシステム

- 給食管理システム

- 栄養指導システム

- 検体検査システム

- 輸血検査システム

- 病理検査システム

- 生理検査システム

- 放射線情報システム

- 内視鏡検査システム

- 透析システム

- 服薬指導・薬歴管理システム

- 医薬品情報管理システム

- 医事会計システム

- 物品管理システム

- 病院経営管理システム

- 病歴システム

- 院内OAシステム

- 財務会計システム

- 固定資産管理システム

- 職員管理・賃金計算システム

6.宮崎県病院事業中期経営計画について

経営の健全化をより一層図り、高度で良質な医療を効果的、安定的に提供するために、5年間を計画期間とする中期目標を定め、この目標を達成するための取り組みを含めて「宮崎県病院事業中期経営計画」を策定した。

策定した中期経営計画の趣旨を徹底するため、平成18年9月5日、植木病院局長、経営管理課河野経営企画担当主幹による「中期経営計画説明会」を開催した。職員135名が出席。

7.県立日南病院中期経営計画アクションプランについて

8月に策定された「宮崎県病院事業中期経営計画」を受け、当院では、平成22年度単年度黒字化と日南串間医療圏域の住民の皆様に高度で良質な医療を効果的、安定的に提供するという中期経営計画に掲げられた中期目標を達成するための具体的行動計画として、「県立日南病院中期経営計画アクションプラン」を策定した。

(1)アクションプラン策定の流れ

| 年月日 | 内容 |

|---|---|

| H18.09.19 | ○病院運営会議 「日南病院中期経営計画アクションプラン」を経営改善検討委員会が中心となりとりまとめることで了承をえる。 |

| H18.09.26 | ○経営改善検討委員会 アクションプランについて協議。 |

| H18.11.27 | ○経営改善検討委員会 アクションプランについて協議 |

| H18.12.26 | ○経営改善検討委員会 アクションプランについて協議し、経営改善検討委員会としての成案をまとめる。 |

| H19.01.15 | ○病院運営会議 経営改善検討委員会が中心となりまとめた「県立日南病院中期経営計画アクションプラン」について同意する。 |

| H19.01.26 | ○アクションプラン説明会開催 105名参加 |

| H19.01.29 | ○アクションプラン説明会開催 109名参加 |

(2)県立日南病院中期経営計画アクションプラン概念図

8.DPC導入への取り組み

DPCとは、急性期疾患の入院医療に対する「診断群分類」(DPC:DiagnosisProcedureCombination)に基づいた包括払いによる点数表を用いた診療 報酬の算定方法で、急性期病院としては今後必須の要件となっていくものである。

当院では、平成20年度からのDPC導入に向けて、平成19年度にはDPC準備病院として参加することとし、平成19年1月24日(水)に第1回の研修会を開催した。

9.臨床研修指定病院としての取り組み

当院では、平成17年9月14日に、管理型の臨床研修病院としての指定を受け、研修生の募集を行っているが、平成18年度は研修受講者はいなかった。

また、平成16年4月からの新医師臨床研修制度開始後、宮崎大学医学部の協力型臨床研修病院として本研修制度を採用し臨床研修医の受入れを行っている。18年度は協力型病院として耳鼻咽喉科を除く13診療科で卒後臨床研修プログラムを作成し積極的に研修医の受入れを行い、8名の臨床研修医が4診療科で研修を行った。

10.病院機能評価認定更新に向けての取り組み

平成14年度から(財)日本医療機能評価機構の行う病院機能評価事業に取り組み、多くの改善活動をおこなってきた。平成15年5月19日に認定留保通知受領、平成16年3月30日の再審査受審を経て、平成16年4月19日に認定証(バージョン3.1,一般病院種別B)発行が決定された。これを受けて、当院では認定証交付日である4月19日を「病院機能評価の日」と定めて、毎年機能評価関連の行事を実施していくこととしている。

平成18年度は、院長の交代及び電子カルテの導入もあり、記念行事は行わず、また委員会も開催できなかった。しかし、看護部、栄養管理科など部門毎に次回認定更新に向けての取り組みがすすめられてきた。平成20年度後半に更新審査を受けることが、在り方検討プロジェクトチーム会議(平成19年3月2日開催)により決定され、更新審査受審が院内の決定事項となった。

今後は、次回受審となるバージョン5もしくは6のクリアを目指して、日南病院全体の水準をより高め、理念を実現すべく病院に勤務する(委託、臨時も含む)職員全員が一丸となって取り組んでいく姿勢が重要である。次期更新までに残された時間は少なく、改善に長期間を要すると思われる項目もあるため、次年度以降部門毎に認定更新に向けての問題点の洗い出しと改善活動が求められる。 【職員オリエンテーションにおける機能評価説明会】 4月新規採用及び転入職員に対して、病院機能評価への基本的な認識を持っていただくために、職員オリエンテーション時に機能評価について説明を行った。

- 開催日:4月3日(火曜日)10:20~(約30分)

- 場所:講堂

- 担当:木佐貫 篤(機能評価委・副委員長)

- 内容:機能評価とは何か、当院の取り組み(問題点、対応対策)、今後の対応、など

11.診療支援部門の取り組み状況

- 院外処方せんの発行状況

院外処方せんの発行(医薬分業)は、「かかりつけ薬局」で外来患者の服薬指導を行い、薬歴を一元管理することにより、薬剤の重複投与防止、副作用発現の把握、適正な服用の確保を図るため行われているものである。

本院では平成13年10月から院外処方せんの発行を開始しており発行状況は次のとおりである。

| 総数 | 院外処方枚数 | (発行率) | ||

|---|---|---|---|---|

| 平成16年度 | 94,679枚 | 90,773枚 | (95.9%) | 約373枚/日 |

| 平成17年度 | 85,548枚 | 81,459枚 | (95.2%) | 約353枚/日 |

| 平成18年度 | 71,079枚 | 66,396枚 | (93.4%) | 約289枚/日 |

- 薬剤管理指導業務の状況

薬剤管理指導業務は、患者への適切な薬物療法推進の観点から、院内各部門への医薬品情報を積極的に提供するとともに、入院患者を対象に、注射処方せんによる患者一人ごとに注射薬のセット払出を行い、薬歴管理、服薬指導などの業務を行うことにより、患者サービスの向上、医薬品の適正使用を図るものである。

本院では、院外処方せん発行後に業務を開始し、現在、白内障パスによる服薬指導及び全病棟の退院時指導に努めている。

| 平成16年度 | 611件 | (50.9件/月) |

|---|---|---|

| 平成17年度 | 734件 | (61.2件/月) |

| 平成18年度 | 763件 | (63.5件/月) |

| 6西病棟 | 糖尿病患者教育、毎月1回クリニカルパスによる集団服薬指導 |

|---|---|

| 3東病棟 | 眼科術後患者の服薬指 |

| 平成17年度 | 31,286セット | (約128セット/日) |

|---|---|---|

| 平成18年度 | 25,121セット | (約102セット/日) |

| 科 | 全 | 硬 | 腰 | 腰 | 硬 | 局 | 静 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 予定 | 緊急 | 予定 | 緊急 | 予定 | 緊急 | 予定 | 緊急 | 予定 | 緊急 | 予定 | 緊急 | 小計 | 合計 | ||

| 外科 | 麻酔科 | 216 | 56 | 7 | 21 | 39 | 6 | 3 | 348 | 367 | |||||

| 院内 | 17 | 2 | 19 | ||||||||||||

| 脳外科 | 麻酔科 | 26 | 18 | 44 | 73 | ||||||||||

| 院内 | 12 | 17 | 29 | ||||||||||||

| 整形外科 | 麻酔科 | 65 | 10 | 3 | 122 | 20 | 220 | 311 | |||||||

| 院内 | 62 | 28 | 1 | 91 | |||||||||||

| 産婦人科 | 麻酔科 | 9 | 7 | 73 (1) | 41 (3) | 14 | 2 | 1 | 2 | 149 (4) | 170 | ||||

| 院内 | 18 | 3 | 21 (0) | ||||||||||||

| 耳鼻咽喉科 | 麻酔科 | 38 | 38 (0) | 42 | |||||||||||

| 院内 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||

| 泌尿器科 | 麻酔科 | 6 | 11 | 38 | 2 | 4 | 61 | 64 | |||||||

| 院内 | 3 | 3 | |||||||||||||

| 皮膚科 | 麻酔科 | 48 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 66 | 139 | ||||||

| 院内 | 70 | 3 | 73 | ||||||||||||

| 眼科 | 麻酔科 | 28 | 1 | 29 | 260 | ||||||||||

| 院内 | 231 | 231 | |||||||||||||

| 内科 | 48 | 1 | 49 | 49 | |||||||||||

| 小計 | 436 | 95 | 97 | 65 | 219 | 33 | 8 | 2 | 445 | 53 | 18 | 4 | 1475 | 1475 | |

| 合計 | 531 | 162 | 252 | 10 | 498 | 22 | 1475 |

【放射線科】

- 放射線科におけるフィルムレス化の取り組み

平成18年5月から電子カルテが稼働し、全ての端末で放射線検査の画像が閲覧できるように なった。(透視、心カテの画像を除く。)また、診療報酬改定によりCT、MRI、核医学検査についてはコンピュター処理加算60点(フィルム料は算定できない。)が新たに設けられた。このことにより、経費節減等も含めCT、MRI、核医学検査この3つのモダリティについてフィルムレス化を検討した。

フィルムレスの利点としては、①電子カルテの端末があればどこでも画像が観られる。②フィルム搬送の必要がない。③フィルム管理コスト(倉庫や袋)が少なくなる。④DPC導入時有利となる。⑤患者負担が少なくなるなどがあげられる。しかし、①停電時に画像が観られない。 ②画像を管理する業務が増える。③事後にフィルムを出すケースが多くなるなどの欠点もある。

放射線検査で使用する半切サイズのフィルムの内、CT、MRI、核医学が約3分の2を占めるためこの購入費約900万円が節減できること、また新たな加算による収益増が約400万円 程度見込める等を考慮し、平成19年4月よりフィルムレス化を実施することに決定した。

【栄養管理科】

| 病院 | 10病院 |

|---|---|

| 施設(老健施設等) | 7施設 |

- 南那珂圏内の栄養連携の取り組み

栄養療法はすべての疾患において治療の基盤となるため、退院後も継続して患者及び家族が病態にあった栄養管理ができるよう、退院時には個々に食生活の具体的な指導をする必要がある。又、急性期病院を退院して新たな療養の場(病院、施設等)でQOLの高い生活を送るためには患者自身が安心して適切な食生活を送ることが重要な要素である。

そのために、退院時に転院先である施設、医療機関、在宅医療を支える関係機関に栄養管理情報(退院時の栄養状態、食形態、栄養補給量、アレルギーの有無、嗜好等)を提供するシステムづくりが必要であり、病院内外での連携した体制づくりが望まれた。

平成18年度は医療連携科と連携し、地域医療機関・介護老人施設の栄養士の勉強会を行い、栄養管理情報提供書を協同作成し、平成19年2月からその運用を開始した。 - たんぽぽ食(緩和ケア食)の新設

病棟訪問の中で、緩和ケアにおける患者やその家族の食の関心の高さを実感し、吐き気や食欲不振の患者に対して「たんぽぽ食」を平成18年5月から新設した。その食種の特徴として- 少量の盛りつけと量は通常の半分程度

- 食器は陶器の小鉢など

- シンプルな料理

- 希望により昼はソーメンと小さなおにぎり、梅干し付き

- さっぱりとした喉ごしの良いもの

- 主食は飯、粥、おにぎり、パンの選択

【薬剤部】 【人工透析室】

| 透析機械 ベット数 | 看護師 (内1人は臨床工学技士) | 入院患者 (延)透析件数 | 外来患者 (延)透析件数 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 10台 | 5人 | 697件(人) | 1,889件(人) | 2,586件(人) |

| 実総数 | 新規導入 | 維持患者転入 | 維持患者転出 |

|---|---|---|---|

| 60人 | 12人 | (延)20人 | (延)29人 |

透析室は、慢性腎不全や糖尿病性腎症などからの人工透析の新規導入患者や、合併症を持つ維持透析患者を受け入れている。病院の役割上、維持期に入ると地域の関連施設に転院となる方が殆どである。透析導入は生命維持の手段で、患者・家族にとってはその選択は生死に関わる出来事である。 心身ともに不安定な時期を当院で過ごされる患者・家族に少しでも安心して安全な透析を受けていただけるよう、内科医師(2名)、臨床工学技士(1名)を中心に活動している。

また、地域の関連施設や医療連携科の連携の元に、看護師の学習会と交流をかねた「スマイル会」を年に2回開催している。更に、18年度においては透析室のスペースの改善を行い、「人工 透析室における快適な環境つくり」としてTQM活動で、その取り組みを報告した。現在、そのスペースを患者、家族の交流・学習・昼食(患者)、職員の学習などの場として活用している。 【手術室】

- 患者が選べる入室方法を実施

当手術室では、平成15年度より術前訪問時に患者の要望を聞き、できるだけ要望に沿うよう計画を立て実践してきたが、入室方法については患者の要望を聞くことなく、ベットでの入室していた。

今年度7月から入室方法の要望も取り入れることにした。

歩行入室チェックリスト及び手順、術前訪問手順、パンフレットを作成し実施。

現在まで特に問題なく施行できているので、今後も患者の声に耳を傾け、少しずつでも要望を取り入れていけるようにしたい。 - 病院祭で手術室見学を実施

OP室スタッフ9名 中材スタッフ3名参加、今年初めての試みであった。

手術6室の全室を解放し、手術に使用する器械を展示して説明した。一番広い部屋では、胃の手術に使う器具を広げ、手で触れたり、持針器に縫合糸を通す、手術台に横になるなどの体験。

また、電子カルテの麻酔表も開いて展示した。

アンケートの結果

- 来場者 191人 男性 59人 女性 132人

- 手術室に入ったのは何回目か?

初めて107人 2回目 9人 3回目 7人 4回目 1人 5回目以上 3人 - 手術室を見学しようと思った理由は?

興味があった 92人 以前に手術受けたから 22人 何となく 10人

今後手術を受ける予定だから 5人 その他 4人 - 想像していた手術室と違ったか?

違った 77人 想像通り 46人 - 見学して良かったか?

思う 126人 思わない 0人 無回答 1人 - 気づいた事や御意見を

来年もして欲しい。 いい経験になった。

スタッフが穏やかで安心してお任せできる。

細かく説明してくれてよかった。 子供に見せることができてよかった。

自分が正常な状態で入ることができないので、見学出来て良かった。

医学の進歩をおおいに感じた。 普段見ることがない場所が見学できた。

12.院内事故防止への取り組み

医療事故を未然に防ぎ、質の高い医療を目指すために、医療事故防止対策委員会、リスクマネジメント部会が年度を通して活動を行い、収集されたインシデント事例の原因分析・防止対策及び体制の改善を図った。主な活動は次のとおり。

- 医療事故防止対策委員会開催 3回

- リスクマネジメント部会 12回(毎月)

- リスクマネジメント講演会(平成18年6月9日)

講師:九州大学大学院 医療経営・管理学講座 助教授 鮎澤 純子 氏

演題:自ら学習し続けることができる組織を創る~今九大病院が取り組んでいること~ - リスクマネジメント研修会(平成18年11月1日)

各部門よりインシデント事例の報告

13.感染症対策への取り組み

院内感染対策として、毎月第3木曜日に院長を委員長とする院内感染症対策委員会を開催し、細菌の検出状況や環境調査の定期報告、ICT活動報告などを行ない、適切な感染対策の実施に取り組んでいる。平成18年度は、予想される新型インフルエンザへの対応の検討などを行なった。

(平成18年度に実施した主な活動)

- 院内感染対策研修会(7月10日実施) 参加者62名

- 感染症週報による職員への感染症関連情報提供

- 転入及び新規採用職員への肝炎/ATL抗体検査及びHBs抗体陰性者へのワクチン接種

- 職員(希望者)へのインフルエンザ予防接種実施(11月)

- 速乾性消毒剤の見直し

その他、委員会実施内容の詳細については次ページに示す。 【院内ICTの活動】 当院では、院内感染対策の充実を目的として、平成17年4月ICT(infection control team 感染制御チーム)の設置が承認され、同年7月より活動を開始した。ICTは、医師2名、看護師7名、薬剤師・臨床検査技師・事務各1名からなり、毎月第2木曜日にミーティングと院内ラウンドを実施した。この他、平成19年1月26日には、感染性胃腸炎の院内感染が疑われた事例(5西病棟)に対して臨時ラウンドを行ない、迅速に終息することができた。これらのラウンド内容は毎月の院内感染対策委員会へ報告した。

平成18年度は、前年度に引き続きMRSA保有患者を主なラウンド対象として、適切な隔離、感染対策が行われているかどうかのチェックを行った。また、感染に関する問合せがICTメンバーに随時寄せられるなど、院内における存在意義が徐々に認められつつある。

ラウンド以外にICTが取り組んだ主な活動を下記に示す。

- ICT内規の作成

- MRSA発生報告、隔離解除報告の手順確立

- MRSAマニュアル改訂作業

- 院内感染対策研修会での報告(平成18年7月:平塚委員、木佐貫委員、日高委員)

- 看護部感染看護グループとの連携推進

- 清掃委託職員への感染対策教育(看護部感染看護グループ)

- トイレへのペーパータオル設置への取り組み

- 学会発表の実施(平成18年11月:酒井委員、日高委員)

- ノロウイルス対策文書の作成・配布(平成18年12月):各部門及びmyweb

- 院内感染疑い事例への加入(平成19年1月:臨時ラウンド)

| 日時 | 内容 |

|---|---|

| H.18.4.20 | 院内感染報告、ICT活動報告、県立日南病院感染症週報作成手順提案(週報の配布先を修正した)、インフルエンザ検査まとめ(17年度は全てA型であった)、その他(年間計画を立てること、院内感染症研修会は7月上旬に行うこと、清掃会社が変わったので社員教育が必要である) |

| H.18.5.18 | 清掃業者研修について(患者に対する知識がないため、9月、5月に手洗い実技指導をおこなった)、17年度実施内容報告(ICTチーム立ち上げ、SARS手引き、7月勉強会、洗浄水変更、インフルエンザ予防接種、鳥インフルエンザ対応)、18年度計画(ICTチームラウンドの継続、インフルエンザ予防接種の継続、感染教育、勉強会、講習会等の実施、感染週報の週1回発行、長期入院患者からインフルエンザ予防接種を受けたい要望が多くあった、 ICTチームでMRSA患者をラウンドしているが、マニュアル改訂を行う)感染症月報報告、 ICT報告、18年度勉強会は6月中旬か7月中旬に行う |

| H.18.6.15 | 3月の模擬訓練についての報告、感染症月報、ICT活動報告、速乾性消毒剤の変更について、針刺し事故報告、医療廃棄物の回収、検査室前トイレ掃除の必要性、勉強会は7月10日とした。 |

| H.18.7.10 | 平成18年度院内感染症対策の勉強会(参加者62名) |

| H.18.7.20 | 院内感染症対策勉強会報告、感染症月報、ICT活動報告、感染症患者発生報告書に検査科担当者欄を設ける、バンコマイシン届け出制導入についての報告 |

| H.18.8.17 | 感染症月報、ICT活動報告、B型肝炎ウイルスの抗体接種報告、ノルウエー疥癬症の患者が入院の報告 |

| H.18.9.21 | 感染症月報、ICT活動報告、MRSA検出・解除届け出対応マニュアルについて、院内トイレのペーパータオル設置の件、インフルエンザ予防接種についての提案 |

| H.18.10.19 | 感染症月報、ICT活動報告、MRSA検出・解除届け出対応マニュアルについて、インフルエンザ予防接種について、6月15日承認された消毒剤についての報告(ヒビスコールの在庫があるので、無くなり次第入れ替える) |

| H.18.11.16 | 感染症月報、ICT活動報告、インフルエンザ予防接種について、 採血時に使用するホルダーについて、 最近針刺し事故が増えているとの報告、 感染マニュアルは次回報告とする |

| H.18.12.21 | 感染症月報、ICT活動報告、インフルエンザ検査状況について、採取部位、材料について(「その他」など特定し難い場合は、フリーコメント欄への記入をおねがいする)、感染性胃腸炎対策について、その他(感染週報の12月24日までの分は1月4日に12月25日から31日分は1月9日か10日に発行する、ノロウイルスの検査は28,000円する、集団感染の場合は保健所に届け出て衛生環境研究所で検査可能) |

| H.19.1.19 | 感染症月報、ICT活動報告、新型インフルエンザ発生時の対応、インフルエンザの発生報告(南那珂地区は発生していない) |

| H.19.2.16 | 感染症月報、ICT活動報告、1月26日5西対応について(米山医師から嘔吐・下痢症状の患者の通報があった。院内感染の疑いがあったが大事にはいたらなかった)、1月25日6東で結核患者が見つかった、高病原性鳥インフルエンザ発生に係る防疫作業従事者の受診についての報告 |

| H.19.3.15 | 感染症月報、ICT活動報告、「院内感染対策サーベイランス」に係る参加医療機関の募集について、感染看護研究会の18年度活動報告 |

14.クリニカルパスへの取り組み

医療の質向上、患者さんの満足度向上のために、多くの病院で「クリティカル(クリニカル)パス」を導入する動きが活発化している。平成18年4月の診療報酬改定では、地域連携パス(大腿骨頸部骨折)に報酬がついたことから、院内のみならず院外との連携にまでパスは発展している。当院でもパスを導入する疾患が増えてきており、医療の質の向上と患者さんの満足度を高める一助となっている。

平成19年2月現在、当院で作成利用されているパスは10診療科73種類となっている。

| 診療科 | 種類 |

|---|---|

| 内科(10) | 気管支鏡検査、心臓カテーテル検査、PTCA、ペースメーカー電池交換術、シャント造設術、透析導入、ペースメーカー植込み術、HOT導入、糖尿病教育、CAG検査 |

| 小児科(2) | 胃腸炎、肺炎・気管支炎 |

| 外科(8) | ヘルニア根治術(成人)、ヘルニア根治術(小児)、PEG造設(ショート)、PEG造設(ロング)、腹腔鏡下胆嚢摘出術、胃粘膜切除術(EMR)、乳房切除術、幽門側胃切除術 |

| 整形外科(9) | 大腿骨頸部・転子部骨折(手術前、手術後)、アキレス腱断裂再建術、変形性股関節術(寛骨臼球状回転骨切術、大腿骨外反骨切術)、抜釘術(変形性股関節症、一般整形)、踵骨骨折、足関節骨折 |

| 脳神経外科(2) | 慢性硬膜下血腫除去術、脳血管造影(アンギオ) |

| 泌尿器科(3) | 経尿道的前立腺切除術、経尿道的膀胱内切除術、前立腺生検 |

| 産婦人科(31) | 開腹手術、膣式子宮脱手術、子宮円錐切除術、子宮内容除去術、化学療法*、経膣分娩*、帝王切開術*、新生児*、切迫流産、異常妊娠、双胎妊娠、妊娠中毒症、妊娠性高血圧症、頚管縫縮術、光線療法、呼吸障害児、低血糖児 |

| 眼科(1) | 白内障* |

| 耳鼻咽喉科(7) | 喉頭手術、扁桃摘出術、アデノイド切除・扁桃摘出術、鼓室形成術A、鼓膜チューブ留置術、鼻・副鼻腔手術、頭頸部手術 |

| 放射線科(3) | ESD(治療前)、ESD(治療後穿孔あり、穿孔なし)、アンギオTAE |

*バリエーションあり (パス委員会まとめ)

平成17年度に設立されたパス委員会(4回開催)が中心となり、パス大会を始めとするパスへの取り組みが行われた。平成18年5月の電子カルテ導入に際して、パス電子化を視野にいれ平成17年12月よりパス基本部会で準備をすすめ、さらにパスに精通したコアメンバー(6名)を中心に電子化に取り組み、5月の稼働時には2つのパス(白内障、ソケイヘルニア根治術)を電子化することができた。さらにコアメンバーを中心に電子化作業をおしすすめ、ほぼ半数のパスを電子化することができた。しかしながら、レジメン(化学療法パス)については、レジメン検討委員会において導入を見送るという結論となり、レジメンは稼働していない。

これらの成果発表及びパス委員のスキルアップを目的として、平成18年度も前年度に引き続き、医療マネジメント学会での演題発表2件(9月宮崎、11月大分)パス展示6件(6月横浜、9月宮崎、11月大分)など院外学会活動にも積極的に取り組んだ。 (パス委員会の開催)

- 第1回:05月10日(水曜日) 参加17名

- 第2回:07月28日(金曜日) 参加19名

- 第3回:12月05日(火曜日) 参加17名

- 第4回:02月01日(木曜日) 参加14名

| 日時 | テーマ | 発表者 | 参加総数 | 医 | 看 | 薬 | 栄 | 検放 | 事 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第3回パス大会 06年6月14日 | 電子カルテパスの説明 ソケイヘルニアパスを使用して 白内障パスを使用して | 木佐貫篤医長(病理) 橋直美看護師(4西) 三坂夢子看護師(3東) | 58 (17) | 6 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 |

| 第4回パス大会 06年10月31日 | 電子カルテパスの現況 帝王切開パス 慢性硬膜下血腫除去術パス | 木佐貫篤医長(病理) 田中博明医師(産婦) 濱井くにみ看護師(4東) 池田俊勝副医長(脳外) 畑中友紀看護師(5西) | 54 (2) | 5 | 42 | 0 | 2 | 1 | 2 |

| 第5回パス大会 07年2月6日 | 気管支鏡検査パス 経尿道的前立腺切除術パス | 平塚雄聡医長(内科) 宮崎友紀子看護師(6東) 高森大樹医師(泌尿) 大嘉田訓生看護師(4西) | 52 (4) | 3 | 39 | 0 | 2 | 2 | 2 |

出席者 医:医師 看:看護師 薬:薬剤師 栄:栄養士 検放:臨床検査・放射線技師 事:事務

参加総数の( )は院外からの参加者数 (院内外における活動など)

- 第8回日本医療マネジメント学会学術総会(2006年6月16-17日 横浜)

パス展示:化学療法(FOLFOX4)パス 橋口 奈緒美(4西)

ESD(内視鏡的粘膜下切開剥離術)パス 橋 直美(4西)

鼻副鼻腔手術パス 畑中 友紀(5西) - 第1回日本医療マネジメント学会宮崎地方会(2006年9月16日 宮崎)

一般演題:電子クリティカルパスのスムーズな導入を目指して

木佐貫 篤 (病理)

パス展示:白内障パス 川上 美知子(3東)

慢性硬膜下血腫除去術パス 橋本 萌(5西) - 日本医療マネジメント学会第5回九州山口連合大会(2006年11月24-25日 別府)

一般演題:当院における電子クリティカルパス導入への取組みについて

阿比留知子(3東)

パス展示:婦人科開腹手術パス 能勢 優子(4東) - 第8回県立日南病院祭(2006年11月26日)

概要説明とパス展示(産婦人科:開腹手術,眼科:白内障,脳神経外科:慢性硬膜下血腫除去術)

15.その他の患者サービスへの取り組み

(1)みなさんのご意見への回答

当院では、当院に対する患者さんや家族の皆さんの意見や要望等を医療の提供、患者サービスに反映させることによって、患者本位の病院運営に資することを目的として、平成14年10月から院内7カ所に投書箱(平成16年8月から「ご意見箱」に名称を変更)を設置している。

平成18年度のご意見の内容や件数は下記のとおりである。ご意見等に対する回答は院内に掲示するとともに当院ホームペ ージに掲載して周知している。

| ◇ 総件数 124件 | |||

|---|---|---|---|

| 【内訳】 | ①苦情 | 100件 | (職員・受付・警備・清掃他) |

| ②要望 | 8件 | (施設整備・職員) | |

| ③お礼 | 11件 | (職員・給食・警備) | |

| ④その他 | 5件 |

(2)外来ボランティアについて

本病院における患者サービスの充実を図るため、外来ボランティアの導入を行っている。

ボランティアに活動の場を提供することにより、患者サービスの向上、病院のイメージアップ、地域にひらかれた病院を目指すこと等を目的に実施している。

現在ボランティアは1人であり各広報誌等で募集をしてるが応募は少なく、人員確保が課題となっている。

| ボランティアの人数 | 一人 |

|---|---|

| ボランティアの導入日時 | 平成13年7月16日から |

| 活動日時 | 月曜日から金曜日の午前中 |

| 主な活動内容 | エントランスホール周辺での患者さんの受付手続きの介助や診療科への案内 体の不自由なお年寄り等の車椅子乗降、移動の介助等 |

(3)栄養管理係における患者サービス

栄養管理科は、入院患者さんの一日も早い回復のため、様々な創意工夫をこらし患者さんに食を楽しんでいただくとともに食を通じて治療に関わっている。

| 適時適温給食 | 温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態で患者さんの元に食事を届けるため保温・保冷配膳車を使っている。 |

|---|---|

| 選択食 | 毎週水曜日と金曜日は選択食の日とし、朝食と昼食についてそれぞれ2種類のメニューからどちらかを選んでいただけることになっている。 |

| 糖尿病教室 | 毎週木曜日、午後2時から3時まで、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、健康運動指導士が糖尿病についてわかりやすく説明している 平成19年1月から毎週2回(火・金)午前10時から11時までの開催に変更した。 |

| たんぽぽ食 | 吐き気や食欲不振の患者に対して、嗜好を優先した食べやすい食事を提供している。 |

(4)院内イベント

入院患者の生活に変化を持たせ、より快適な入院生活を送ってもらうために、次の企画を実施した。

| イベント内容 | 開催日 | 備考 |

|---|---|---|

| ふれあい看護体験の日 | 18.07.29 | 病棟 学生22名参加 |

| こどもスケッチ大会 | 18.10.05 | 西側庭園 桜ヶ丘小学校48名参加 |

| 第8回県立日南病院祭 | 18.11.26 | エントランスホール 患者・家族等 約2,000名参加 |

| 南睦会文化祭 | 18.11.26 | 第2会議室 |

| クリスマスコンサート (日南学園合唱部、当院合唱団、看護師長合唱団等) | 18.12.25 | エントランスホール 患者・家族等 約200名参加 |

| 「やすらぎの夕べ」コンサート (小さな音楽会) | 19.03.12 | エントランスホール 患者・家族等 約100名参加 |

(5)エントランスホールの各種展示

患者さんの待ち時間対策として、エントランスホールを利用した各種展示を行っている。

平成18年度の展示状況は、次のとおり。

| 展示内容 | 展示期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 2006年「広島東洋カープ」サイン展 | 18.2.13~ 19.1.31 | |

| 「看護の日」ナイチンゲール像、花飾り | 18.5.12 | 看護自治会主催 |

| 七夕飾り | 18.6月中旬~7月上旬 | 栄養管理科短冊 |

| こどもスケッチ大会展 | 18.11.27~18.12.8 | 桜ヶ丘小学校児童生徒の 皆さんの優秀作品47点を展示 |

| 「龍」辰ちゃんみこし 展示 | 18.12.28~19.1.31 | 宮崎大学医学部学生 |

| 「宮崎大学医学生」コーナー展示 | 17.11.28~17.12.9 | 宮崎大学医学部学生 |

(6)院内テレビによる案内

外来・入院患者さん及び来訪者に、当院の様々な情報を提供する目的で院内テレビによる案内を行っている。主な内容は、病院・診療案内、糖尿病教室のお知らせ、今週の献立一覧、院内イベント案内等である。

16.経費節減への取り組み

費用節減の方策等を検討し、各部署で業務の改善や見直しを実施するために、経営改善検討委員会に費用節減等検討部会が設置され、次のような活動を行っている。

- 各職員の費用節減に対する意識啓発を行う。

- 部会メンバーを中心に、各部署で費用削減策の取り組み目標を立て、実践活動を実行する。

- 各職員から費用節減のアイデアが日常的に出るような環境づくりを行う。

また、18年度の主な費用節減事例は、次のとおりである。

- 診療材料・消耗品等の見直し…メス替刃、消毒液、検査試薬等は同等品で安価な物品に変更した。

- 業務の改善等の見直し…手術材料等の滅菌を行うオートクレーブのランニングコストを削減するために、手術室と連携して効率的な滅菌処理を行った。

- 業務委託の見直し…医療廃棄物として処理されていた紙おむつを一般廃棄物として処理することにより、処理費用等の削減を図った。

- 職員被服購入に係る契約の見直し…単価契約から入札による一括契約に変更し、購入額の削減を図った。

- 印刷製本の見直し…両面コピーの徹底や院内の印刷機を活用した院内印刷の推進を図り、費用削減を図った。

- 郵送料(通信運搬費)の見直し…郵送については、宅配業者のメール便送付を始めた。

- 追録書籍の見直し…追録書籍について、インターネットによる検索が可能なものについて、15冊の追録書籍中14冊の加除中止を行い、費用削減を図った。

17.未収金対策への取り組み

個人負担分の医業未収金は増加傾向であり、督促状や催告状の送付、臨戸訪問による徴収を行っている。

このような厳しい状況下、平成18年度は、未収金対策部会を1回開催し、発生防止策や早期回収の方策を検討し、院内職員が連携して未収金対策に取り組んでいるところである。

平成16年度から未収金徴収員を配置し臨戸訪問、未収患者実態調査等による未収金徴収業務を実施している。

18.ノースモークでクリーンアップ研究会

(禁煙支援に関する活動)の取り組み

この研究会の目的は、「禁煙の啓発と、喫煙者に対する禁煙治療の支援の方向性を見出す」ことである。

世界禁煙デーの波に乗って、平成18年6月より活動を行っている。 平成18年度の活動内容は、

- 看護師を中心に県立看護大学教員有志の協力を得ながら月に1回ミーティングを開催。

- 喫煙についての学習会や院内の禁煙に対する環境作り。

- 喫煙者の方との意見交流会。(しゃべり場企画)

- 病院祭にて、禁煙の講演会・パンフレット配布・禁煙外来紹介・CO2測定を行う等地域の方々を含め禁煙推進活動を行った。

- 活動内容を「TQM活動」として発表した。

当院では、禁煙治療の症例はほとんどない。しかし、禁煙空間の拡大にともない意識の拡大によりさらなる喫煙予防と、喫煙者の禁煙治療の取り組みがクローズアップされてくることが予測される。そのことを、あらかじめ学習することは、これからの禁煙支援の貢献に期待ができる。

19.褥瘡対策への取り組み

院内の対策の推進を行い、褥瘡発生の予防と早期治療を目標に活動を行った。

- 毎月第4金曜日褥瘡対策委員会を開催

・予約褥瘡患者のラウンドをし、担当病棟リンクナースへアドバイスを行った。

・委員会時、リンクナースの質向上のため、学習会を行った。

・毎月の褥瘡保有率提出、他職種との情報交換 - H18年度より各病棟リンクナースを選出し活動できたことで情報共有を図ることができ、成果があった。

- 5月より電子カルテ導入となり、褥瘡対策システムの変更を浸透させ、「褥瘡管理加算」の取り漏れ防止を説明した。

- 9月1・2日埼玉市第8回日本褥瘡学会へ参加した。(山下・河野)

- 11月17日院内褥瘡研修会を開催

テーマ:褥瘡の治療・手術 講師:江良幸三先生 35名参加 - 12月13日医療連携セミナー協力

田中WOCナースの講演参加し院外看護師と交流を行った。

20.緩和ケアへの取り組み

宮崎県地域がん診療拠点病院指定に伴い、緩和ケアチームとして多職種とのチームと共に活動した。

- 定例会 毎月定例会議を開催:行事の計画、研修の報告、反省会、事例検討会など行った。

- 講演会の開催 12月2日 淀川キリスト病院

池永昌之先生の講演:「緩和ケアにおけるギアチェンジ」

参加人数 59名 医師10名 看護師37名 栄養士3名 連携室1名 院外7名

12月3日 事例検討会 3事例検討 池永先生より貴重なアドバイス頂いた。 - 研修会参加

- 日本ホスピス緩和ケア協会年次大会:愛媛県 7月 参加者 2名

- 九州エンゼルメイク研究会講習会:福岡県 10月14日 H19年2月3日

「看取る技術~実践血色メイク」 参加者 看護師6名 - 日本死の臨床研究会:大阪 11月4~5日 参加者 6名

ポスター発表 栄養科(津田)看護部(福田)

- 機関紙発行 「ほっとぴあ」2回発行(9月・3月)

- 病院祭への参加

- お茶会(抹茶とお菓子の提供)

- 緩和食展示

- イメージ療法の体験

- 医療相談

- 「患者様と家族の方の会」の継続

- 毎週水曜日16時~18時まで来院される患者、家族の方、院外よりの訪問者や入院患者相談に対応した。

- 家族会ノートでチームの連絡、情報交換を行った。

- 家族会の内容:談話・医療相談・イメージ療法・栄養相談等

- ボランティア活動

- 病棟訪問、病棟より依頼のあった患者、家族の方のケア

- 外泊・在宅を訪問・電話訪問で支援した

- 南那珂在宅ケア研究会 H18.7月事例発表 4西病棟 H19.2月 栄養管理科発表(たんぽぽ食)

21.救急・災害看護グループの取り組み

救急においては過去の活動により基盤作りができてきているため、今年度は頻発する災害に備えるため各フロアー1名ずつ選出し、8名で活動を始めた。全職員を対象に災害についてのアンケートを実施、また看護部においては緊急連絡網を使用しての訓練を行い評価した結果、今後の様々な課題が明らかになった。次年度は評価した課題を達成できるよう活動していきたいと思う。 主な活動内容は以下のとおりである

- 防災についてのアンケートを全職員(委託を含む)に実施:6月

- 日南市防災訓練参加:8月27日 宮浦にて 3名

- 災害支援ナース育成研修:8月、11月 1名

- 緊急連絡網テスト 看護部全部署にて:9月実施

- 院内看護師向けBLS研修:10月7日 3名スタッフとして 受講者12名

- 病院祭子供のための医学展にて救急部門担当:11月26日

- 救急学会参加:12月 1名

- 1・2年目生へ救急看護についての研修

22.糖尿病看護の取り組み

糖尿病についての理解を深め、専門知識を生かし糖尿病患者へ統一した看護を提供する。また県立日南病院における糖尿病看護の指導的役割を果たすことを目標に、毎月第4火曜日に糖尿病看護研究会を開催した。 主な活動は次のとおり

- 新人看護師への勉強会

新規採用者15名に、「糖尿病看護の基礎」として、主に内服の作用、インスリン注射の作用、注射の手技などを説明。 - 血糖降下剤(内服)の一覧表を作成し各病棟に配布。

- 糖尿病新聞の発行

6月、12月、2月に発行し、各病棟に配布 - 病院祭へ糖尿病チームとして参加

※ パネル展示

※ 血糖測定:約180名の血糖測定を行う - 糖尿病教室の開催:看護師担当は5週間に1回(平均3~4名の参加)

| 担当者 | 内容 | 参加者数 |

|---|---|---|

| 医師 | 糖尿病について(正しい理解の為に) 合併症について(合併症を知る 合併症を防ぐ) |

計243名 |

| 看護師 | 糖尿病患者のための日常生活の心得(感染症予防) よりよい血糖コントロール等10項目 |

|

| 薬剤師 | 糖尿病の薬について | |

| 管理栄養士 | 食事療法の基本・食品交換表の使い方・食事のヒント | |

| 健康運動指導士 | 運動療法(誰にでもできるやさしい運動) |

※平成19年1月から1週間に2回、医師、看護師、薬剤師、栄養士が持ち回りで担当し、2週間で1クール(4回)を終了するように変更した。

・毎月1回「糖尿病勉強会」への参加、協力。

9月、2月の2回 糖尿病看護グループが担当し、教育入院の現状、フットケアについて講演を行った。

23.感染看護の取り組み

18年度は、院内感染対策委員会及びICT活動に沿って院内の感染防止対策が実践できるように特に感染教育に力を入れて活動を行ってきた。 (主な活動実績)

- 定例委員会:毎月第2木曜日15時~17時

- このうち、16時~17時はICT活動班(Aチーム)とゴミ分別ラウンド班(Bチーム)として活動している。

定例委員会では、感染教育プログラムの検討と成果・まとめなどについて協議した。

| 活動月 | 主な活動内容 |

|---|---|

| 平成18年4月 | ・感染教育(新人・転入看護師38名対象):感染防止教育、グリッターパグ使用による手洗い教育(岡元) |

| 6月 | ・感染教育(看護補助員22名対象、2回に分けて実施):感染予防策及びグリッターパグ使用による手洗い教育(萩原・谷口・岡元) |

| 7月 | ・院内感染防止集合教育で報告「手洗い自己評価表2回目を行って」(日高) |

| 8月 | ・感染教育(ベットセンター職員3名対象):感染防止対策について指導・業務改善、お絞り洗濯取り扱い、ベット洗浄の取り扱いについて(岡元) |

| 9月 | ・感染教育(委託清掃業者24名対象):グリッターパグ使用による手洗い教育(岡元・島田) |

| 10月 | ・清拭車使用の統一について検討 ・手洗い再教育に向けて実践開始 |

| 11月 | ・学会発表(第5回日本医療マネジメント学会九州山口連合大会、別府市) 「当院における手洗い実態調査」(日高) ・病院祭参加:グリッターパグを使用した手洗いコーナー設置、一般市民対象に手洗い教育 (萩原・谷口・長友・松本)参加者101名 |

| 平成19年1月 | ・学会発表(第16回宮崎医療材料滅菌・管理研究会、宮崎市) 「病院祭における手洗い指導の取り組み」(萩原) |

| 2月 | ・感染教育(委託清掃業者14名対象):グリッターパグ使用による手洗い教育 (日高・村岡) |

| 3月 | ・感染教育(委託栄養管理業者及び栄養士32名対象):院内感染防止策及びグリッターパグ使用による手洗い教育、事前アンケート調査実施(岡元・島田) |

前半は、メンバーの交代や電子カルテ導入などにより、計画に沿った活発な活動が出来なかった。後半はそれぞれが委員としての役割を認識し、感染教育や活動の成果を院内及び院外に向けて発信するなど、次年度に繋がるような活動が展開できた。特に病院祭における活動を通して、今後、院内に止まらず教育現場や施設などに出向して指導を行うなどの足がかりが出来た。

また、学会で発表し、評価を受けることにより委員会活動を院外にPR出来た喜びを実感するなど、学びの多い年であった。この事はそれぞれが自己満足度を高める効果もあったと考える。

次年度も事務職やクラークなどのあらゆる職員や小学生などを対象とした「手洗い教育」を実施し、病院機能評価を視野にゴミの分別の徹底やICT活動を通して、感染防止対策に向けた活動に取り組んで行きたい。

24.母性看護への取り組み

| 日程・時間 | 内容 | 対象 | 延べ人数 | |

|---|---|---|---|---|

| 中期 | 毎月第3水曜日 13:30~15:30 |

妊娠中の心得 エクササイズ ソフロロジー法 栄養 その他 |

妊娠16週から | 91人 |

| 後期 | 毎月第4火曜日 13:30~15:30 |

分娩の準備 ソフロロジー法 その他 |

妊娠28週から | 117名 |

おっぱい相談室

- 8月1日 宮崎保健所 1名参加(松本友紀子)

- 8月4日 都城母子センター 1名参加(後藤朝美)

助産師職能 助産師会主催

いいお産の日会

- 11月3日 宮崎保健所 1名参加(佐藤加代子)

助産師職能 助産師会主催

25.がん化学療法看護の取り組み

1年間の目標

- がん化学療法看護についてスタッフに知識を提供する。

- がん化学療法看護グループの存在の理解を高める。

毎月第3火曜日にがん化学療法看護定例会を開催した。

主な活動は次の通り

- 月1回の定例会開催。

- 研修会開催 「タキソテールの副作用とその対処」 「抗癌剤の副作用とその対策 」

- 化学療法に関する意識調査・・・全看護スタッフにアンケート実施。

- パンフレット「抗がん剤について~基礎編~」作成・配布。

- 病院祭に”がん化学療法看護チーム”として参加し、パネル展示を行った。

- 種々の研修会への参加。

26.臨床工学技士業務及び取り組み

| 実施事項 | 勉強会開催ならびに研修、講習会受講内容と機関発行 | |||

|---|---|---|---|---|

| 月 | 呼吸療法業務 | 機器管理業務 | その他 | |

| 4月 | 1.昨年度に引き続き機器管理業務の充実を図る。(点検機器数の拡大、点検項目の詳細化、) 2.機器の有効運用に向け「ME室貸出機器の増加を図る。 3.「ME機器修理・点検依頼書」の変更を行い機器に不具合が生じた場合ルート作りを行う。 4.院内機器の定数変更を行い、各署に必要なだけの機器を配置することで機器の有用活用を進める。 |

人工呼吸器の定期メンテナンス、回路交換、使用中点 検の充実を図 る。使用中点検では点検項目の増加を行い、安全性の向上を図った。 | ・年間計画立案 | |

| 5月 |

|

・臨床工学だより No.16発行 |

||

| 6月 | ・除細動器勉強会開催(6東病棟対象) ・パルスオキシメータ N-550講習会受講 ・持続緩徐式血液濾過装置勉強会(ICU対象) |

|||

| 7月 | ・持続緩徐血液濾過装置定期点検(業者) | ・ NIKKISO 保守管理技術研修加 ・ 臨床工学だより No.17発行 |

||

| 8月 | ・人工呼吸器LTV定期点検(業者) | |||

| 9月 | ・臨床工学だより No.18発行 |

|||

| 10月 | ||||

| 11月 | ・医療機器安全対策セミナー参加 | |||

| 12月 | ・「輸液ポンプ/シリンジポンプの取り扱い」勉強会開催(ケアワーカー対象) ・ 臨床工学だより No.19発行 |

|||

| 1月 | ||||

| 2月 | ・人工呼吸器サーボ 900勉強会開催(5東) | |||

| 3月 | ・ TQM発表会にて成果発表 ・臨床工学だより No.20発行 |

|||

| ・TQM県発表会にて成果発表(奨励賞) ・臨床工学業務研修(県立宮崎病院)増加

|

||||

27.中央材料室取り組みについて

H18年4月より看護補助員21名全員が新しい委託職員となった。そのため中材には間違った依頼や問い合わせがあり混乱した。そこで次のような改善策に取り組んだ。

- 困ったことや間違いの調査を行い看護補助員教育に活かした。

- 病棟再編での一病棟閉鎖に伴う滅菌物の移動や定収変更を中材が担い、その後も病棟や外来の定数チエックも行なうきっかけとなった。

- 院内の次亜鉛素酸ナトリウムを業務用に変更しコスト削減した。